END OF 10 というサイトのページによると、Windows 10 のサポートが終了する10月14日はちょうど「国際電子ごみデー International E-Waste Day」にあたり、そしてそのすぐ後、10月18日には「国際修理デー (International Repair Day)」が続くそうです。

前回 は Windows10 がインストールされているパソコンに Linux をインストールするためのインストールメディア を USB メモリに作りました。

今回はいよいよ Linux をインストールします。

最大の山場ですね。

山場と言っても、おそらく、ほとんどの人は割とあっさり無事にインストールできてしまうのではと思います。

しかし、一部の人は、ちょっとした苦労をすることになるかもしれません。

また、ほんの僅かの人は、諦めなくてはならないかもしれません。

これは、パソコンと OS の相性の問題です。

Windows を入れて販売されているパソコンは当然 Windows だけはしっかり動くように設定されているのですが、Linux のことまでは気にしていません。簡単に Linux を起動させてくれないということがあるのです。

でも、どうせ Windows10 のまま使い続けるわけにはいかないのです。チャレンジしてみる価値はあります。

今回インストールする OS は前回の記事でも述べたように、Linux Mint 22.1 Xfce エディションです。

なお、Linux mint 公式サイトでは、

というページが用意されています。

今回の記事も、上記2つの内容に沿って説明します。

目次

Windows10パソコンから、今後も使うデータをバックアップ

これから Windows10 を消して Linux をインストールしようとしているわけですが、なるべく簡単にしたいので Windows10 が入っているストレジ(HDD や SSD)のデータを完全に消去し、ストレジには Linux だけが入っているようにしたいと思います。

ですから、今までに仕事や趣味などで作ったファイルや写真など、今後も必要となるデータがあればあらかじめバックアップを取っておきましょう。

どんな方法でも構いません。

バックアップに必要な全部のデータのサイズはどれぐらいですか?

サイズによって、USBメモリで事足りる人もいれば、ポータブル HDD やポータブル SSD が必要になる人、場合によっては クラウドストレジ(DropBox や Google Drive、One Drive など)が適している人もいることでしょう。また、日頃からバックアップを定期的に取っている人であればそれをそのまま使うこともできます。

とにかく、今後も必要になるデータは全部バックアップを取りましょう。

OSを試す

インストールメディアから OS を起動

まず、パソコンの電源を落しておきます。

インストールメディアとして作成した USBメモリをパソコンに挿してみましょう。

そしてパソコンの電源を入れてみましょう。

はい、ここで運命が別れます。

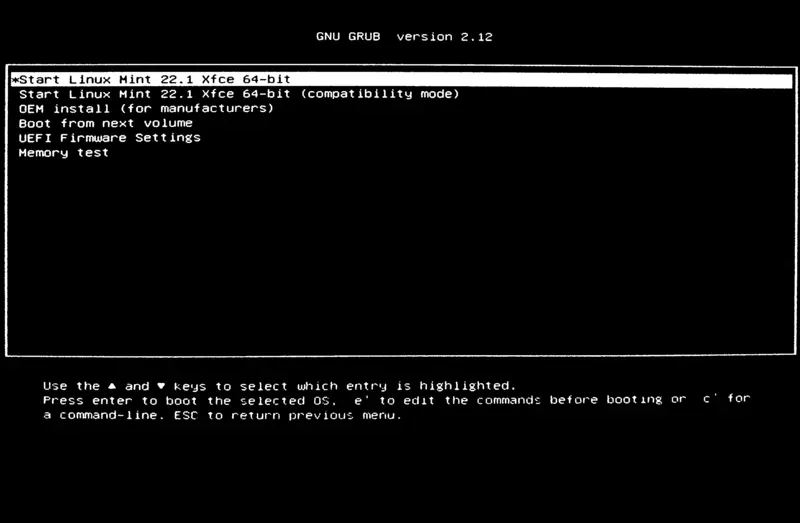

運が良い人は、メーカーロゴが画面に表示されたあと、しばらくすると次のような画面が現れます。しかし運が悪い人はいつものように Windows が起動してしまいます。また、Windows が起動するわけではないけど、起動が途中で止まるということがあるかもしれません。

運良く上のような画面が表示された人は、上のように「Start Linux Mint 22.1 Xfce 64-bit」が選択されていることを確認し、Enterキーを押しましょう。

少し待っていると次のように、Linux Mint が起動します。

Windowsが起動してしまったり、起動が途中で止まるときはどうする?

UEFI BIOS の設定を行う必要があります。(運良く USB メモリから起動できた人はここは飛ばして 試してみる へ進んで構いません。)

なんのことやら…という人のために丁寧に説明します。

Windows が起動してしまうのは、コンピュータが、USBメモリに入れてある OS(今の場合 Linux Mint)より、もともとコンピュータのストレジ(HDD や SSD)に入っていたOS(今の場合 Windows)を先に見つけてしまうからです。

つまり、コンピュータに 、OS が入っているいくつかのデバイス(HDD とか SSD とか USB メモリとか DVDドライブなど)が接続されているとき、コンピュータはあらかじめ指定されていた順番で OS の入っているデバイスを探し、最初に見つけた OS を起動します。そして、起動する順番は UEFI BIOS の設定画面で指定することができます。

また、起動が途中で止まってしまうのは、そのパソコンはデフォルトの設定では Windows 以外の OS が簡単には起動しないようになっているからです。ですから、その設定を変更する必要があります。この変更も UEFI BIOS の設定画面で行います。

UEFI BIOS の設定画面を開くには

まず、パソコンをシャットダウンしておきましょう。

そして、改めて電源ボタンを押してパソコンを起動します。

起動したらすぐ、メーカーロゴが表示されている数秒の間に、F2キーをポンポン…と数回押してみます。

すると、UEFI BIOS の設定画面が開きます。

補足:メーカーによっては F2キーではだめな場合があります。いくつかのメーカーでは次のようになっているようです。

HP ESCキー→F10キー

Lenovo F1キー または F2 キー

ASUS F2キー または DELキー

東芝(Dynabook) F2キー または ESCキー

補足:実はここで説明したとおりにいくらやってみても、 Windows が起動してしまい、UEFI BIOS の画面に入れない場合があります。これは、Windows の設定で、高速スタートアップが有効になっていて、UEFI BIOS の画面をスキップするように設定しているからです。この場合は、Windows をまずそのまま起動し、以下のような方法で UEFI BIOS の画面を開くことができます。

- 方法1:サインオン画面(ログイン画面)から

画面右下隅にある「電源」アイコンをクリックするとメニューが出てきます。出てきたメニューでは、Shiftキーを押しながら「再起動」 をクリックします。すると、「オプションの選択」という青い画面が開きます。この青い画面で、「トラブルシューティング」 > 「詳細設定オプション」 > 「UEFI ファームウェアの設定」> 「再起動」と進みます。

- 方法2:スタートボタン(Windowsロゴ)から

スタートをクリックすると出てくるメニューで、Shiftキーを押しながら、「再起動」 をクリックします。すると、「オプションの選択」という青い画面が開きます。この青い画面で、「トラブルシューティング」 > 「詳細設定オプション」 > 「UEFI ファームウェアの設定」> 「再起動」と進みます。

- 方法3:Windows の設定アプリから

歯車のアイコンのアプリ「設定」を開きます。「更新とセキュリティ」>「回復」と進むと現れる画面で、「PCの起動をカスタマイズする」という項目にある「今すぐ再起動」をクリックします。すると、「オプションの選択」という青い画面が開きます。この青い画面で、「トラブルシューティング」 > 「詳細設定オプション」 > 「UEFI ファームウェアの設定」> 「再起動」と進みます。

以上3つの方法のいずれかで、UEFI BIOS の画面が開くはずです。

次の2つの図は、 UEFI BIOS の画面です。(Wikipediaからの引用です。)UEFI BIOS の画面はメーカーごとにまちまちで、かなり違います。

最近のパソコンのUEFI BIOS 画面はマウスで操作ができるようになっています。しかし古いパソコンの UEFI BIOS の画面ではマウスでの操作ができないので、キーボードで操作します。↓キーや↑キーで選択し、+キーや -キーで上下に移動させるなどします。キーの使い方は UEFI BIOS 画面に書かれているので説明をよく読んでください。

補足:UEFI BIOS の画面は開いたけど、パスワードを入力しろと言われたら?

会社や事業所で使っている場合はパスワードを設定した管理者がいるかもしれません。パスワードを教えてもらいましょう。個人で使っているパソコンで自分では UEFI BIOS のパスワードを設定した覚えがない場合、そのパソコンを入手する前にパスワードが設定されていたことになります。(工場出荷時に PCメーカーが設定しているデフォルトのパスワードなど。)この場合は、諦めるしかないかもしれません。OS の起動を含め、コンピュータの大元となる機能を扱うためのパスワードです。簡単に解除できるようになってはいません。しかし少しだけ希望が残されています。PCメーカーが設定しているデフォルトのパスワードでは決まりきったものが使われていることが多いからです。ネットでメーカー名、機種名、BIOSパスワード解除、パスワード忘れた などのキーワードで検索してみるとなにか情報が見つかるかもしれません。

OS の起動順位を指定するには

UEFI BIOSの画面でOSが起動する順番を設定してみましょう。

Boot というタブを探します。そして最初に USBメモリ を見つけて起動するように設定します。メーカーごとに表現に違いがありますが、「USB HDD」 などという項目をリストから見つけて第一位にします。

起動順位を変更したら、Exit タブを開いて 「Save Changes and Exit」(変更を保存してUEFI BIOS の画面から出る) を選択します。すると UEFI BIOS の画面が閉じ、OS を探して起動します。ここで、ちゃんとUSBメモリが最初に見つかれば、先に見てもらった黒い画面が現れます。この画面で「Start Linux Mint 22.1 Xfce 64-bit」が選択されていることを確認し、Enterキーを押してみましょう。 インストールメディアにいれた OS である Linux Mint が起動します。

もし、これでもうまく行かない場合は次の様にします。

Windows 以外の OS が起動できるようにするには

工場から出荷されたときに Windows がインストールされていたパソコンは UEFI BIOS の設定も Windows に最適化されています。そのため、他の OS の起動を妨げることがあります。

関係がありそうな項目をここでピックアップしておきます。

Fast Boot:Windows には高速スタートアップという機能があります。この機能を有効にするために UEFI BIOS で Fast Boot の項目が Enabled になっているかもしれません。この項目を Disabled に変更すると、Linux が起動できるかもしれません。この項目があれば、Advanced などのタブで見つけることができるでしょう。

CSM:実際にはこれは Windows だけに関係しているわけではないのですが、UEFI BIOS が登場する前に使われていたレガシー BIOS で OS を動作させるためのモードとのことです。この項目を Disabled にすると Linux が起動できるかもしれません。この項目があれば、Advanced などのタブで見つけることができるでしょう。

Secure Boot:これは、あらかじめ「署名」がされている OS 以外は起動させないための機能です。工場出荷時に Windows がインストールされているパソコンでは、インストールされている Windows にはもちろん署名がされていて、パソコンはその署名を信用するように設定されています。ですからパソコンは Windows のその署名を見て、安全な OS であると判断して OS を起動します。一方、そのパソコンで Linux を起動する場合、必ずしも インストールしようとしている Linux では署名がされているわけではなく、署名があったとしても、パソコン側から見ると、その署名を信用してよいかどうかということがわからないということが起こります。ですから、Secure Boot を Disable にすると Linux が起動できるかもしれません。この項目があれば、Security タブで見つけることができるでしょう。

2025年時点で、Linux Mint やそのもととなった Ubuntu、また、Ubuntu の公式フレーバーである Lubuntu や Xubuntu、さらに Ubuntu をもとにして作られた ZorinOSなどは Secure Boot への対応がされていて、Disable にしなくても起動するようです。

では、UEFI BIOS の設定画面で上で説明した項目を一部または全部を変更し、Exit タブを開いて 「Save Changes and Exit」 を選択しましょう。すると UEFI BIOS の画面が閉じ、OS を起動し始めます。ここで、先に見てもらった黒い画面が現れたら、「Start Linux Mint 22.1 Xfce 64-bit」が選択されていることを確認し、Enterキーを押しましょう。 インストールメディアにいれた OS である Linux Mint が起動します。

試してみる

無事インストールメディアから OS が起動したら、お試しとして使ってみることにしましょう。

お試しとして使う限り、今はまだ Windows10 が入っているパソコンにはなんの変更も行われません。

ただし、お試しの場合ははたいていメニューなどは英語表示です。意を決してインストールするときにメニューなどの日本語化ができます。

まず初めに、インターネットに接続してみましょう。

WiFi に接続するか、LAN ケーブルを接続してみます。

WiFi に接続するときには WiFi パスワードを入力します。

多くの場合、Firefoxというウェブブラウザがデフォルトで使えるようになっています。意を決してOS をインストールしたあとで、Chrome や Edge のようなウェブブラウザをインストールすることもできます。

次に Office ソフトなどを起動して試してみましょう。

Office ソフトはたいてい LibreOffice と呼ばれるものがデフォルトで入っています。

Microsoft の Word や Excel とほぼ同機能を持つものとして、LibreOffice には Writer や Calc というソフトウェアが用意されています。PowerPoint とほぼ同機能の Impress というソフトウェアもあります。これらのソフトウェアでは、操作画面が Microsoft のものと結構違っていますが、設定でリボンスタイルに変更することもできるようです。

この他にも様々なソフトウェアが初めからインストールされています。また、あとからソフトウェアを追加してインストールすることもできます。Linux Mint の場合は、ソフトウェアマネージャーというソフトウェアがあるのでそれを起動してみましょう。ここから様々なソフトウェアをインストールできるようになっています。(ただしお試しでは、インストールしたものはお試しを終了すると消えてしまいます。)

インストールしてみる

十分使えそうだと思ったら、意を決してインストールしてみることにしましょう。

画面左上に Install Linux Mint というアイコンがあります。これをクリックします。

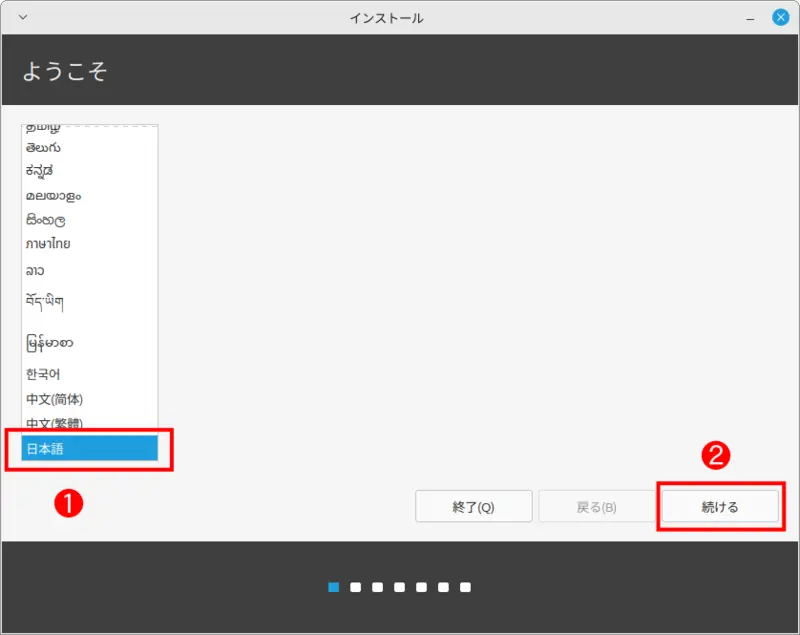

すると、次のように言語を選択する画面が開きます。「日本語」を選択して、「続ける」をクリックしましょう。

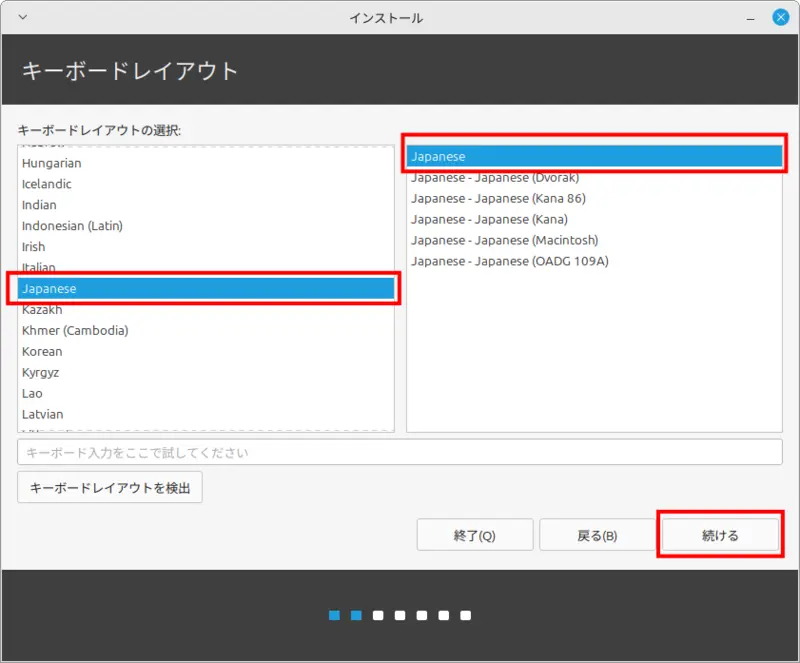

次はキーボードのレイアウトを指定します。次の図のようにどちらも「Japanese 」が選択されていることを確認して、「続ける」をクリックしましょう。

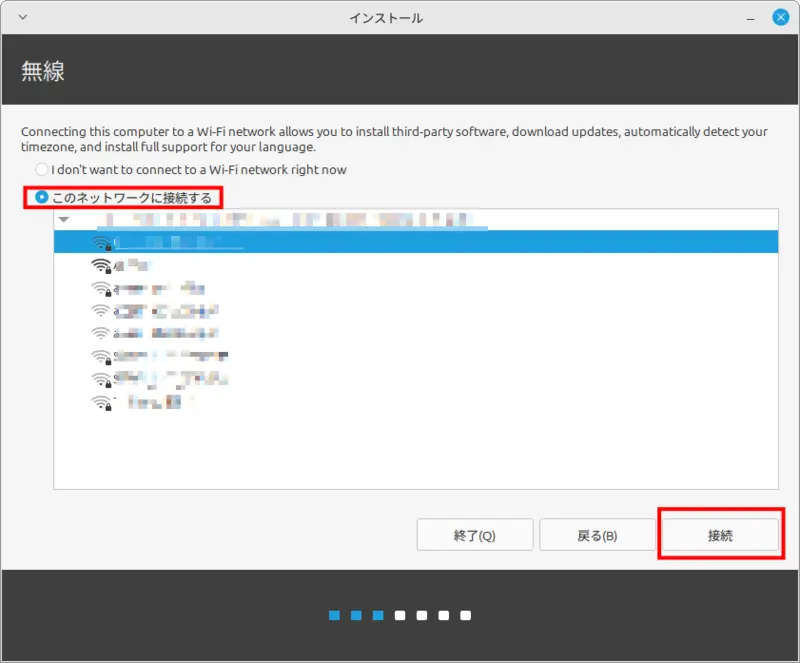

次は、インストール中にインターネット経由で追加でソフトウェアを取り込むことができるように、ネット接続の設定をします。(お試しですでにネットに接続した人は、この画面は現れないかもしれません。)次の図のように、「このネットワークに接続する」にチェックを入れ、使おうとしているネットワークを選択し、「接続」をクリックします。(インストール中にインターネット経由で追加でソフトウェアを取り込まなくても、インストールが完了したあとで必要なソフトウェアを取り込むこともできます。そのほうが良ければチェックを外してください。)

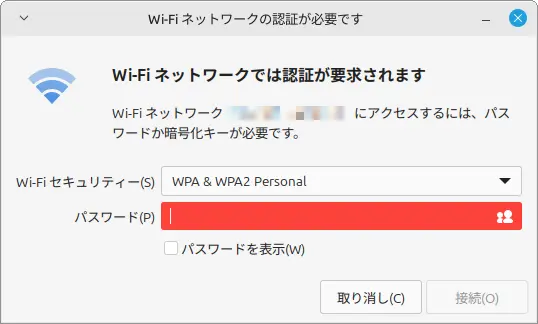

Wi-Fi のパスワードを入力します。

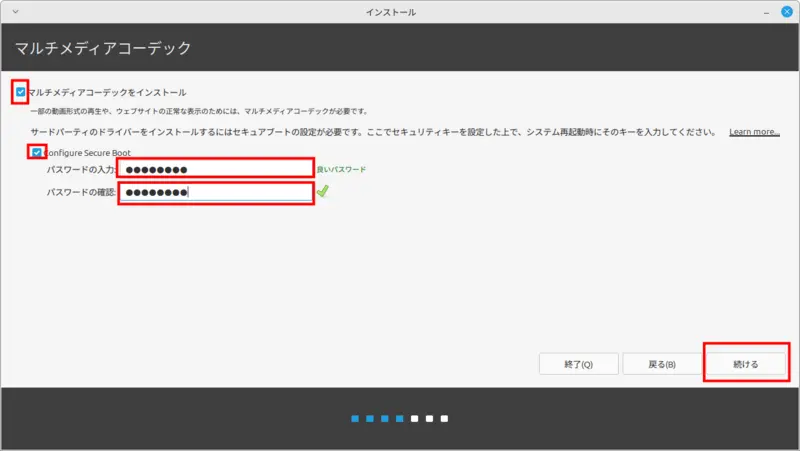

次は、マルチメディアコーディック(動画や音声を幅広く扱うことのできるソフトウェアの一群)をインストール中に取り込むかどうかを決めます。インストール中に取り込まなくても、インストールが完了したあとで必要なソフトウェアを取り込むこともできます。また、マルチメディアコーディックを取り込まなくても、一般的な動画や音声を扱うことはできます。

必要に応じて、「マルチメディアコーディックをインストール」にチェックを入れてください。

また、セキュアブートの設定としてパスワードを決めておくように求められることがあります。これも必要に応じて設定してください。設定したパスワードは控えておいてください。

チェックできたら、「続ける」をクリックします。

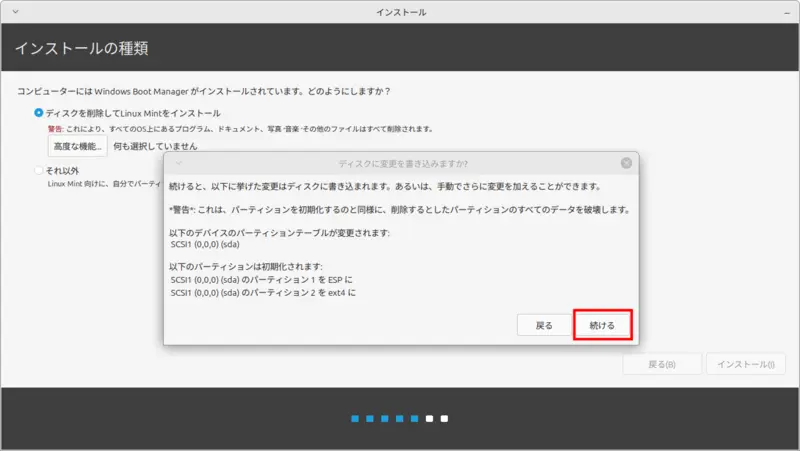

すると次に、今の所まだパソコンには Windows 10 が入っているので、「コンピュータには Windows Boot Manager がインストールされています。どのようにしますか?」と尋ねられます。

実は Windows10 を残したまま Linux Mint をインストールし、一台のパソコンで両方使うということもできます。しかし、ちょっとむずかしい話になるので、ここでは素直に、Windows10 には別れを告げることにしましょう。

次の図のように、「ディスクを削除して Linux Mint をインストール」にチェックを入れます。そして「インストール」をクリックします。

すると、次の図のように、最終警告がでます。

このまま続けると、今のストレジの中身を全部消して、Linux Mint にするけど良いですか?と聞いてきています。後で必要なデータのバックアップは取ってありますよね。

では、意を決して、「続ける」をクリックしましょう。

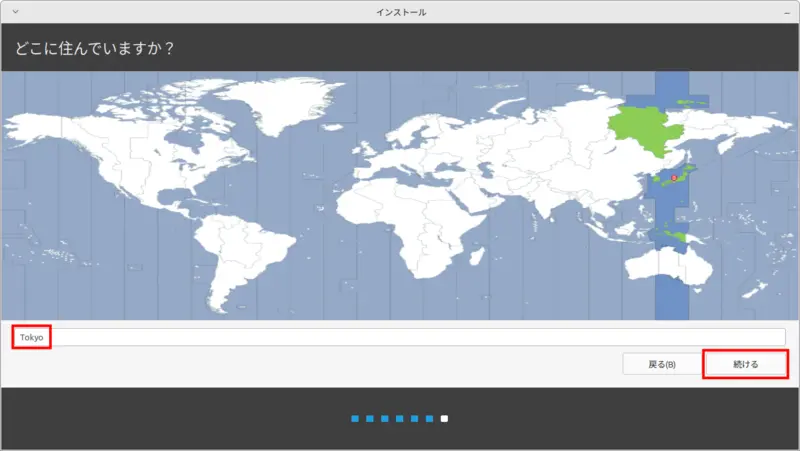

次はタイムゾーンを確認します。日本時間でパソコンを使いたいので、次の図のように「Tokyo」となっていることを確認して、「続ける」をクリックします。(もし、Tokyo となっていない場合は地図で日本のどこかをクリックしてみてください。)

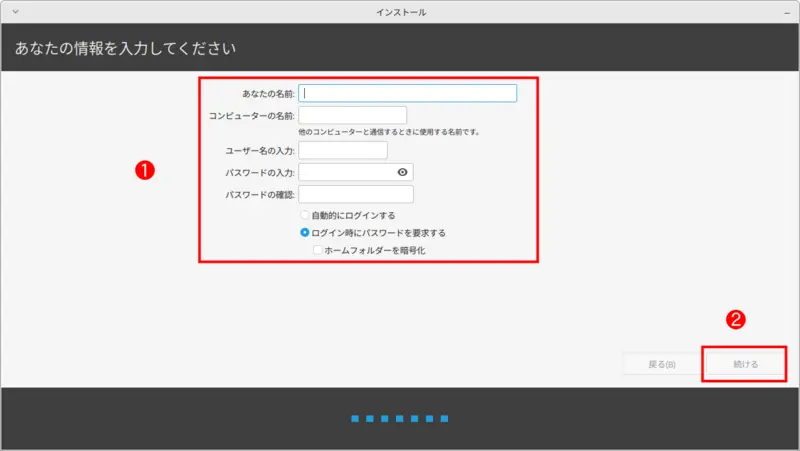

次は、パソコンで使うユーザー名やパソコンにつける名前、ログインするときに使うパスワードを決めます。

あなたの名前:別に本名でなくても構いません。この他にユーザー名を決める必要がありますが、同じにしておくほうが簡単で良いでしょう。短いほうが良いでしょう。

コンピュータの名前:他のコンピュータと通信するときに使う名前です。あまり長くないほうが良いでしょう。

ユーザー名:別に本名でなくても構いません。パソコンにログインするときに使うユーザー名です。別に本名でなくても構いません。短いほうが良いでしょう。

パスワード:パソコンにログインするときに使うパスワードです。一人暮らしで使うとか、他の人にいじられる恐れがないという場合は短いパスワードのほうが便利かもしれませんが、利用する環境に応じて適切な強さのパスワードを設定してください。また、自動的にパスワードを使わないでログインできるようにしたい場合は「自動的にログインする」にチェックを入れてください。さらに、ユーザー用のホームフォルダを暗号化したい場合は「ホームフォルダを暗号化」にチェックを入れてください。

以上の設定ができたら、「続ける」をクリックしましょう。

Linux Mint のインストールでは、このあと、Linux Mint がどんな OS であるのかということを説明するスライドショーが始まります。そして、インストールが完了します。使っているパソコンの性能やインターネットからソフトウェアを追加でインストールするのかどうかによって変わりますが、インストールが終わるまでには数十分というところでしょうか。

インストールが無事終わると、「インストールが完了しました。このまま Linux Mint の使用を続けることもできますが、…なにか変更を行ったり文書を保存してもデータは残りません。」というメッセージが表示されます。ここで、「今すぐ再起動する」をクリックしてみましょう。

すると、お試しで使っていた Linux Mint は終了し、「Please remove the installation medium,then press ENTER」というメセージが表示されます。つまり、インストールに使っていたUSBメモリを抜いて、Enterキーを押してくださいということです。ではEnterキーを押してみましょう。

すると今度は、いまインストールしたばかりの(お試しではない) Linux MInt が起動し、ログイン画面が表示されます。(自動的にログインするを選んでいた人はこの画面は出ません。)そこで、先に決めたパスワード入力してログインしてください。

無事ログインすると、「Linux Mint へようこそ」というダイアログが現れます。いろいろな説明が書いてあるので気になる人は読んでみましょう。

以上で一通り、Linux Mint のインストールと起動が終わりました。

今回はここで区切りとします。次回は、日本語の入力を可能にするための設定を始めとして、インストール後にしておきたい最低限の設定について説明します。