Windows10 から Linux へ乗り換えの勧めです。

目次

2025年10月14日、Windows10のサポートが終了。

Windows10を使っている最中や、設定アプリを開いて更新パネルを見てみたときに、「このPCは現在、Windows 11 を実行するための最小システム条件を満たしていません」と表示されて、ああ、買い換えるしかないんだなと思った人も多いことでしょう。

目安としては、2016年から2017年を境として、この時期より前に発売されたパソコンはWindows11へのアップグレードが無理なことがほとんどのようです。(搭載されている CPU が Windows11 を動作させるための要件を満たさないということが一番問題みたいですね。)

というわけで、世界中で大量のパソコンが廃棄されるのでは…との危惧が。

ところで、海外では End of 10 というアクションが行われています。

サイトはこちら。

このサイトでは、2010年以降に作られているパソコンなら、Linux という OS に入れ替えればまだまだ十分使えると訴えています。しかも Windows より高速に動くと。

パソコンの買い替え、お金かかりますよね。

Linux は基本的に無料で入手できます。

Windows11 が動かせないだけで、パソコンとしてはどこも壊れていないのに…

廃棄しないで OS を入れ替えて使えば、一人一台が実現できる会社や事業所もあることでしょう。

欧州でも自治体レベルで Linux への移行を行っているところもあるようです。

Linux(リナックス)というのは、1991年にリーナス・トーバルズという人によって開発が始められた OS です。現在も多くのエンジニア、企業、コミュニティによって開発は続けられ、OS の中心部となるLinuxカーネルをもとに、数多くの種類の Linux OS が作られています。つまり、Linuxという言葉は、一群の OS をさす言葉で、数多くの OS が作られています。

DistroWatch というサイトがあります。ここでは、各種 Linux を始めとする自由ソフトウェア・オープンソースの OS の情報を提供しています。現在、数百の OS ついての情報を見ることができます。

かつては 一般のひとにとって、Linux をパソコンにインストールをすることは難しいことでしたが、今では決して難しいことではありません。国語力がちゃんとあれば、中学生でもできます。

で、ところでOSって何だっけ?

OS(オペレーティングシステム)はコンピュータ全体を統括しているソフトウェアです。ディスプレイ、キーボード、スピーカー、SSD や HDD などの記憶媒体を始めとするハードウェアとの仲介を行います。また、各種のアプリを動かすための裏方として働き、アプリによって実行されているプロセスの管理やアプリが利用するメモリの管理などを行います。つまり、OS はコンピュータの土台として働くソフトウェアということになります。

一般の人々によく知られているOSとしては、パソコン用の Windows や macOS、スマホ用の Android や iOS があります。

LinuxはWindowsのようにうっとうしくない

Windows だと、予期しないタイミングで更新が始まり、仕事ができないということがよくあります。

「更新プログラムを構成しています。・・・コンピュータの電源を切らないでください。」

と表示され続け、ずっと待たされるという経験をした人も多いことでしょう。

また、起動してログインすると、とつぜん画面いっぱいに「さあ、・・・の設定を始めましょう。」と表示され、この画面をスキップしたくてもスキップするためのボタンが隅に小さく表示されていてなかなか気づかずイライラするということがあります。

低価格で低スペックのパソコンを買ってしまうと、使いはじめのころはサクサク動いていたのに数年するととても動きが重くなることが結構あります。

Linuxではこういう問題は起こりません。

Linuxは世界中の至るところで使われているOS

実はスマートフォンで使われている Android も Linux の一つです。

ウェブサイトを稼働させているサーバーを動かすために使われている OS の多くが Linux です。

様々なデジタル機器に組み込まれて使われている OS の多くが Linux です。

ほとんどの Linux は Windows ほどメモリを消費せず、かなりサクサク動きます。使い始めるとわかりますが、この点で、ストレスがとても減ります。

Windows に決して見劣りしない美しいデスクトップを持つ Linux がたくさんあります。デスクトップのカスタマイズも Windows に比べて大幅に自由が効きます。

Linuxのデメリット

Word や Excel を始めとするデスクトップ版の MicroSoft Office 関連ソフトが使えません。(Windowsから離れられない一番の理由がこれですね。)

Linuxで使える Office関連ソフト(つまりワープロ、表計算、プレゼンソフトなど)としては、LibreOffice や OnlyOffice があります。(これらは Windows でも使えます。)

Googleアカウントを持っていれば、ウエブブラウザで Googleドキュメントや Googleスプレッドシートをつかう方法もあります。

同じように、Microsoft アカウントを持っていれば、ウェブブラウザでオンライン版のMicrosoft Office、例えば Word や Excel などを使うこともできます。

Microsoft のクラウドストレジ OneDrive をこれまで使っていたという人も、ウェブブラウザからアクセスして使うことができます。ただし、パソコンと同期するにはちょっとした努力が必要になります。

LibreOffice で Microsoft Office で作ったファイルを読み込んで表示、編集することは可能です。ただし、完璧な互換性はありません。例えば、Word で作ったファイルを LibreOffice のワープロソフト である Writer で読み込むと行間が狭くなるようです。また、Excel で作ったファイルを LibreOffice の表計算ソフト Calc で読み込むと、セルに設定した関数が正しく動かないということがあるかもしれません。

OnlyOffice は Microsoft Office との互換性が高いようです。EU の公的機関では OnlyOffice を使うところが増えているようです。

Linux ではなく Windows11 を使ったほうが良い人はどんな人?

- これまで Word や Excel でたくさんファイルを作ってしまったのでやっぱり Word や Excel を使い続けるしかない。

- 仕事の取引先がどうしても Word や Excel でないと許してくれない。

- 会社が Microsoft Office365 を契約していて、Windows を使うことが大前提になっている

- Windows でしか動かないゲームをどうしても使いたい。

- Photoshop や Illustrator をどうしても使いたい。

(ちょっと補足しておくと、完全に変わりとなるとまでは言えませんが、

Linuxでは、Photoshop の代わりとして GIMP、Illustrator の代わりとして Inkscape というソフトウェアが用意されています。どちらも無料でインストールできます。)

などという場合は、Windows を使い続けることになるでしょう。

ここで取り上げた以外のソフトウェアに関しては、Linux でも代わりに使えるソフトが必ずあるといっても良いでしょう。

Linuxのインストールに向けて

必要なもの

- USB メモリ

余裕を見て 8GB(実際は 4GB でもなんとかなるでしょう。)

OS として新しく使うことになる Linux をインストールするために使います。 - データバックアップ用ストレジ

おさらばしようとしている Windows10 パソコンに格納されているデータで、OS 入れ替え後も必要になるデータを一時的に避難しておくために使います。必要な容量は人それぞれです。

外付けポータブルSSD や USBメモリ、場合よってはクラウドストレジなどが使えるでしょう。日頃バックアップを取る習慣がある人はそれをそのまま使うと良いでしょう。

話はそれるけど、最近のノートパソコンについて困ったこと

部品がマザーボードに直接はんだ付けされていれて交換ができません。

以前のノートパソコンだと部品がソケットに刺さっているだけだったので、メモリの交換、増設、ストレジの交換が簡単にできました。

部品を交換して、性能を上げ、延命するということができたのです。

最近のノートパソコンは延命ができません。Windows は重たい OS なので、使い続けるのがすぐに無理になりかねません。

ノートパソコンは使い捨てとなってしまったのです。

大まかな流れ

- Linux の OS を配布しているそれぞれの公式サイトへアクセスして OS を手元のパソコンにダウンロードします。

- ダウンロードした OS が「悪意のある人による改ざん」や「ダウンロードした際の破損」がないこと、「OS作成者による署名がされていてなりすましではないこと」を確認します。

署名を確認するためのソフトウェアとしてよく知られているGnuPGを別途ダウンロードしておく必要があります。 - ダウンロードした OS を USB メモリに展開コピーするためのソフトウェアを入手します。

Windows で使えるものとしてよく知られてものとしては、Etcher や Rufus があります。このようなソフトウェアを公式サイトからダウンロードしておきます。 - ダウンロードした OS を USBメモリに展開コピーします。このようにして作られるものをインストールメディアと呼びます。

- Linux OS をインストールしようとしているパソコンの電源を切り、インストールメディアとして作成した USB を挿します。そしてパソコンの電源を入れます。

- お試しモード(ライブセッションと呼ばれます)で Linux OS が起動します。WiFiパスワードを入力しインターネットを試してみたり、最初から用意されている(ワープロ、表計算ソフトを始めとする各種の)ソフトウェアを試すことができます。

- 十分使えそうだとわかったら、正式にインストールします。

OS 選び

Linux には限りないほどの種類の OS があるんだけど、どれを使えばよいのかさっぱり…

低スペックでかなり古いコンピュータでも動く軽量 Linux もあれば、見た目がリッチでちょっと高いスペックのパソコンのほうが向いているものまで幅があります。そこでまず、Windows10 が入っている今のパソコンのスペックを確認してみましょう。

以下の2つの情報を調べます。

- CPU

- メモリー

コンピュータを構成する主な部品として、CPU、メモリー、ストレジがあります。CPU(中央演算処理装置)はコンピュータの頭脳にあたるもの、メモリーはコンピュータが仕事をするときに使う作業対象の情報を格納しておく記憶装置、ストレジは仕事の結果を永続的に保存しておくための記憶装置です。

調べ方

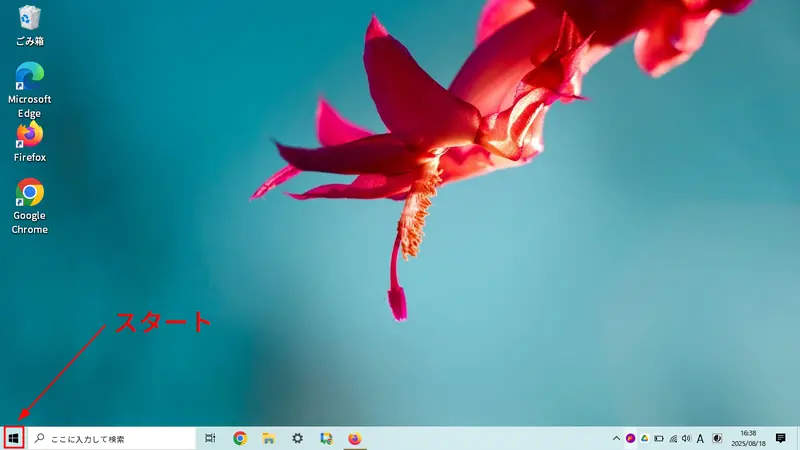

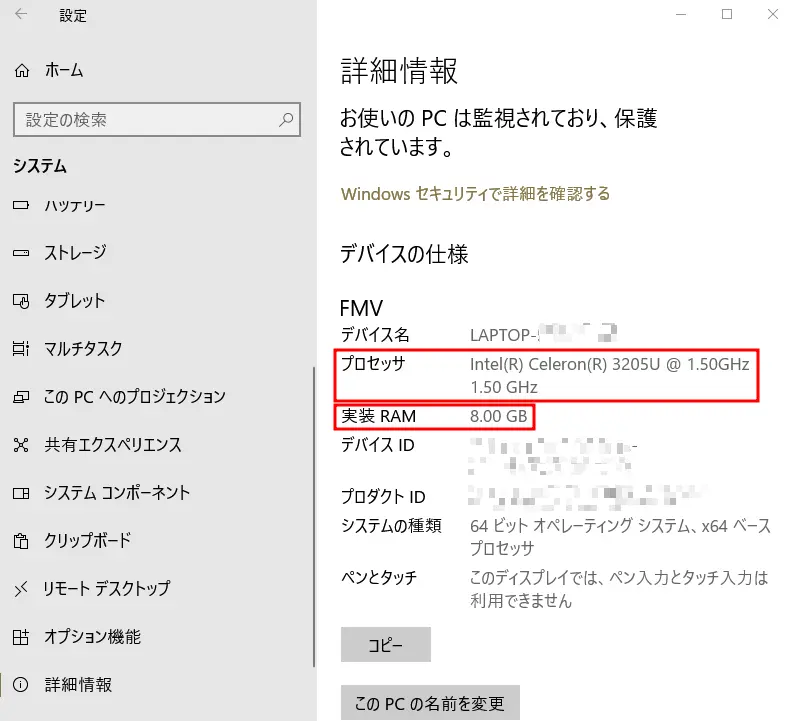

スタートボタン をクリックします。

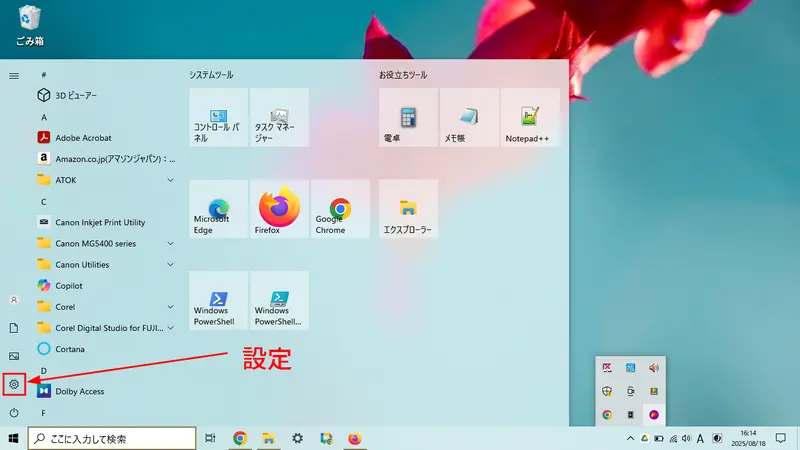

設定をクリックします。

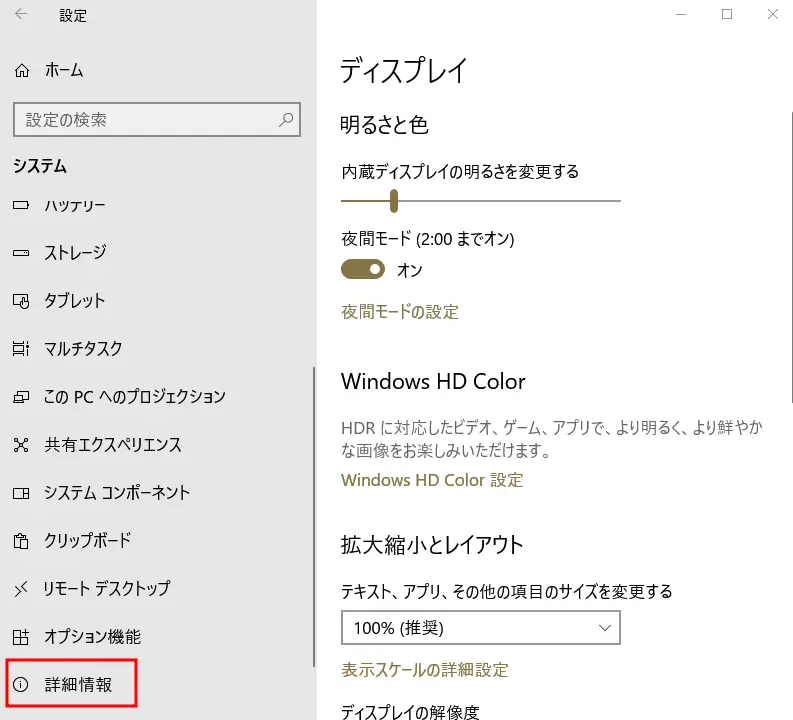

Windows の設定が開くので、システムをクリックします。

詳細情報をクリックします。

「プロセッサ」と「実装RAM」に目を向けます。

プロセッサでは、CPUの種類が記載されています。メモしておきましょう。

実装RAMでは、メモリのサイズが記載されています。メモしておきましょう。

重要なのはメモリ

2025年現在の Linux であれば、ほとんどの場合、 メモリ が 4GB 以上であれば普通に使うことができるでしょう。(もっと少ない メモリ でも普通に動くOSもあります。)メモリが増設できるようであれば、今後も考えて、この機会に 8GB 以上へ増やしてみるのもよいでしょう。

ストレジはできればSSDへ

ストレジが HDD の場合は、この機会に浮いたお金で SSD へ入れ替えると良いでしょう。パソコンがサクサク動くようになります。

CPUの性能

PASSMARK CPU Benchmarks で自分の CPU を検索してみましょう。

例えば、今から 11年前に発売されたノートパソコンに搭載されていた、

Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz

という CPU を検索してみると、2025年8月の情報ですが、

- Multithread Rating

960 - Single Thread Rating

909

というスコアが表示されました。

これらの数値は CPU の性能を表すものです。(これらの意味について詳しいことを知る必要はありません。)

960 や 909 という数値は 2025年に発売されているパソコンの CPU と比べると桁で小さい(つまり今となってはとても性能が低い)数値です。しかし、それでも、 例えば、Linux mint というポピュラーな OS の 2025年時点の最新版を実際にインストールしてみると、普通に動かすことができてしまいます。(ただし、ストレジは HDD ではなく SSD を使っています。)

最近発売されたパソコンの CPU スコアを知りたい場合は、価格コムでいくつか商品を検索して調べ、スペックタブから PASSMARK スコアを見てみましょう。

インストールが簡単で万人向けのLinux

Ubuntu

かつて Linux は一般の人にとっては使いやすいものではありませんでしたが、Ubuntu という OS の登場で様相ががなり変わりました。Windows に負けない使いやすさをもち、誰にでも普通に使える最新で安定したOSとして Linux ユーザーの間で広く使われるようになりました。

Ubuntu という名前は、南アフリカのズールー語で「他者への思いやり」を意味する言葉「ウブントゥ」に由来するそうです。

Lubuntu

Ubuntu を軽量化した OS です。Ubuntuと比べ、メモリ使用量が少なくて済むため、かなり低スペックのパソコンでも動かすことができます。

その代わり、見た目は簡素でちょっと昔のパソコンのような感じになります。

Xubuntu

これも Ubuntu を軽量化したOSです。メモリ使用量は Ubuntuと比べると少なくて済みますが、Lubuntu よりはやや多くなります。それでもかなり低スペックのパソコンでも動かすことができます。

Xubuntu は Lubuntu に比べると見た目がややリッチです。

Linux Mint

Ubuntu をベースとして作られた OS です。簡素であることよりも、多くのソフトウェアと最新の技術を使用して、誰にでも使いやすい OS であることを重視しています。

Xfce、 Mate、 Cinnamon という3つの種類(エディション)があります。

いずれも Windows に良く似たデザインを持っています。

最も軽量でかなりの低スペックのパソコンでも動くのは Xfce です。

メモリ使用量は Xfce が最も少なく、次に Mate、最も多いのが Cinnamon です。

いずれも、元になった Ubuntu に比べるとメモリ使用量は少なくて済むようです。

見た目のリッチさはメモリ使用量とは逆の関係になります。

ZorinOS

これも Ubuntu をベースとして作られた OS です。

Windows や macOS から乗り換えたいと考えている人を念頭において作られた OS のようです。見た目を簡単にカスタマイズして、Windows または macOS に近づけることができるようです。

Core、Pro、Education の3つの種類があります。

Core は無料、Pro は有料、Education は学校や生徒向けで無料です。

見た目を簡単にカスタマイズして、Core では Windows、Pro では Windowsや macOS に近づけることができるようです。

公式サイトでは、このOSは軽量で、”15歳”のコンピュータ(15年モノのコンピュータ)でも使える OS であると謳っています。

ここで紹介したもの以外にも、数多くの OS があります。スペックに合わせて選ぶことで、しっかりと使える OS を見つけることができるでしょう。

今回はここでひとまず区切りをつけ、次回はインストール準備の話をします。