はい、前回 までで、Linux のインストールは終わりました。(Linux Mint Xfce エディションをインストールしました。)

ですが、ぜひ行っておきたいいくつかの作業が残っています。

メニューなどは日本語で表示されていますが、まだ、日本語で「入力」ができるようになっていないのです。そこで、今回の記事では、日本語で入力できるようにするための設定をします。

また、パソコンを使用するときにはセキュリティのことも考えなくてはいけません。そこで今回の記事では、OS のアップデートの設定、ファイアーウォールの設定、ウィルス対策ソフトの導入も行います。

目次

設定マネージャーの開き方

Linux Mint では設定マネージャーというアプリが用意されていて、このアプリからパソコンの様々な基本的な設定を行うことができるようになっています。(Windows の設定アプリやコントロールパネルにあたるものですね。)

設定マネージャーを開くには次のようにします。

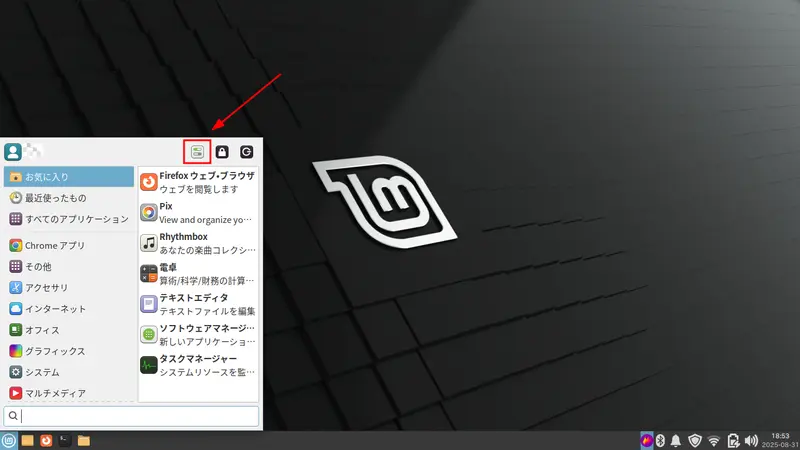

まず、画面左下隅にある Linux Mint マークのボタンをクリックします。(このボタンは Windows で言えば、スタートボタンにあたるものです。)

すると次のように、メニューが開きます。

メニュー上部の右側に3つボタンが並んでいます。この3つの中にある、設定マネージャーのボタンをクリックしてください。(この図では、3つ並んでいる中の一番左のボタンです。)

すると次の図のように、設定マネージャーが開きます。

では、設定マネージャーの開き方がわかったので、これから設定マネージャーを起点にして、様々な設定を行っていくことにします。

Linux Mint Xfce を日本語入力できるようにする

ちょっと前置き

パソコンで使われるキーボードのキーの配列はもともと欧米で使われていたタイプライターのキーの配列をほぼそのまま受け継いだものです。

欧米で使われていたものが起源なのですから、もともとは、アルファベットや数字、いくつかの記号以外をコンピュータに入力することは想定されていませんでした。いま、日本で使われているキーボードのキーにはひらがなも刻印されていますが、英語圏で使われているキーボードには今でも、まあ、当たり前ですが、ひらがなは刻印されていません。

ひらがなだけでなく、カタカナ、さらには漢字を含めて日本語をコンピュータに入力できるようにするためにはキーボードのキーにひらがななどを刻印するだけではもちろんダメで、コンピュータ自体に何らかの仕掛けが必要になるわけです。特に、キーボードのキーの数はたかが知れていますから、日本語の漢字のように膨大な数の文字がある言語では、特別な工夫が必要になるわけです。そして、そのような言語を入力をできるようにするソフトウェアが開発されました。例えば日本語を入力するためのソフトウェアは日本語 IME(Input Method Editor)と呼ばれています。

日本で使われている Windows パソコンでは、ユーザーのことを考えて、初めから日本語 IME がインストールされています。しかし、大抵の Linux はそこまで親切ではありません。自分が使いたい言語、(まあ、日本語ですね)を入力できるようにするためには自分で IME(Input Method Editor)をインストールする必要があります。

また、IME(インプットメソッド)とパソコンで使うさまざまなアプリを結び付けるソフトウェアも必要になります。そのようなソフトウェアは IMF(Input Method Framework)と呼ばれています。

つまり、IME と IMF をセットでインストールするわけです。

設定方法

それでは、前回の記事でインストールした Linux Mint に、Mozc という IME と Fcitx という IMF をインストールする手順を説明します。

Mozc は Google の IME 「Google 日本語入力」をオープンソースとして提供しているものです。

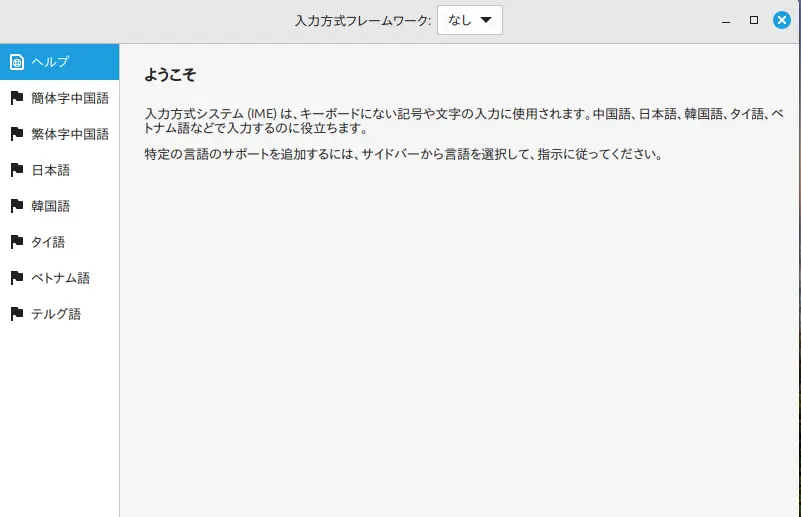

設定マネージャーを起動し、入力方法アイコンをクリックし、入力方式フレームワークを開きます。

開かれた画面には、

ようこそ

入力方式システム(IME)は、キーボードにない記号や文字の入力に使用されます。中国語、日本語、韓国語、タイ語、ベトナム語などで入力するのに役立ちます。

特定の言語のサポートを追加するには、サイドバーから言語を選択して、指示に従ってください。

などと書かれているはずです。次の図を見てみましょう。

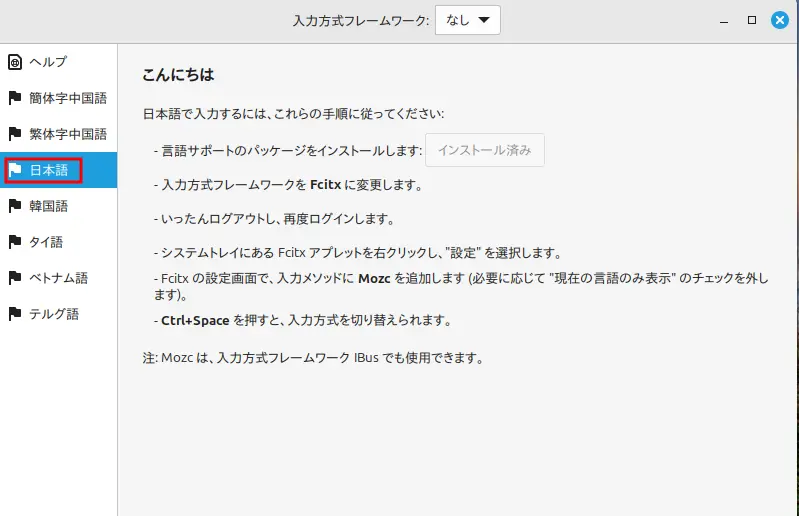

指示に従って、左側のサイドバーで「日本語」をクリックすると新しい画面が開きます。開かれた画面では、

こんにちは

日本語で入力するには、これらの手順に従ってください:

…

…

…

などと書かれているはずです。

以下、指示どおりにします。

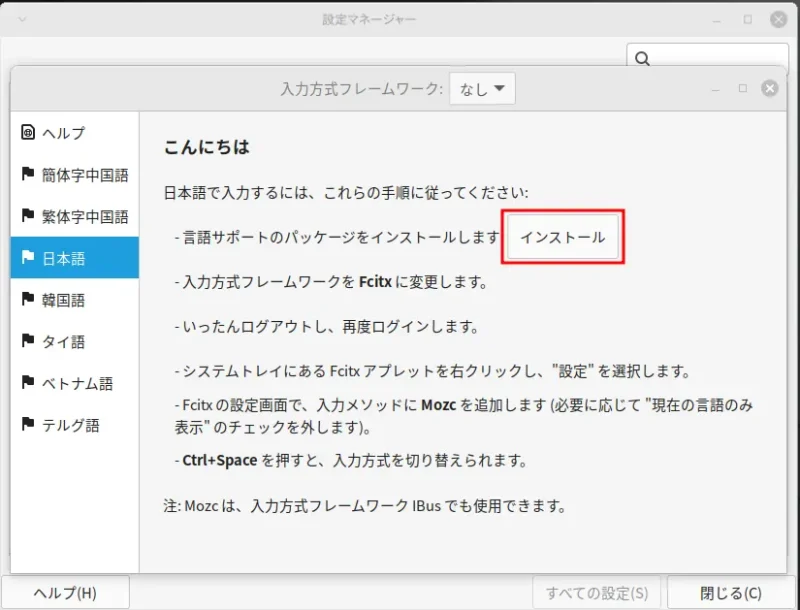

「言語サポートのパッケージをインストールします。」の右にある「インストール」ボタンをクリックします。

「追加ソフトウェアをインストールする必要があります」と書かれたダイアログが現れるので、「続行」をクリックします。

すると、パスワードを入力するように求められるのでパスワードを入力し、インストールを許可します。

インストールが終わるまで待ちます。

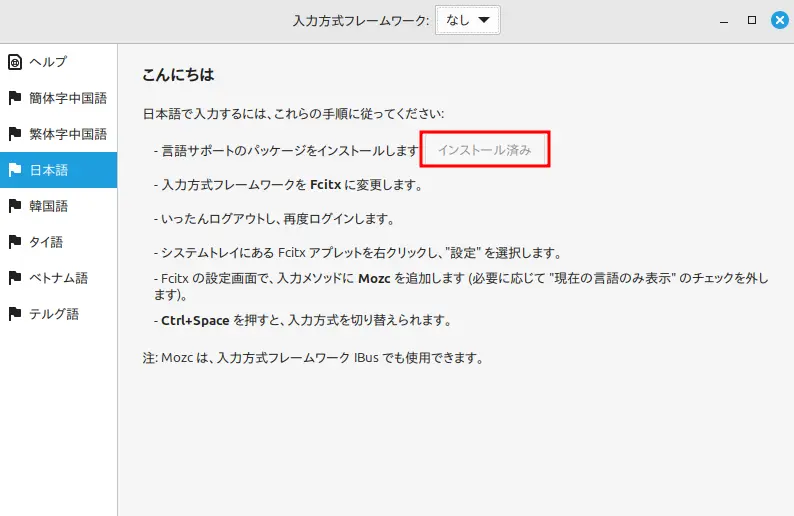

インストールが終わると、さっきまで「インストール」と表示されていたボタンが「インストール済み」に変わっているはずです。

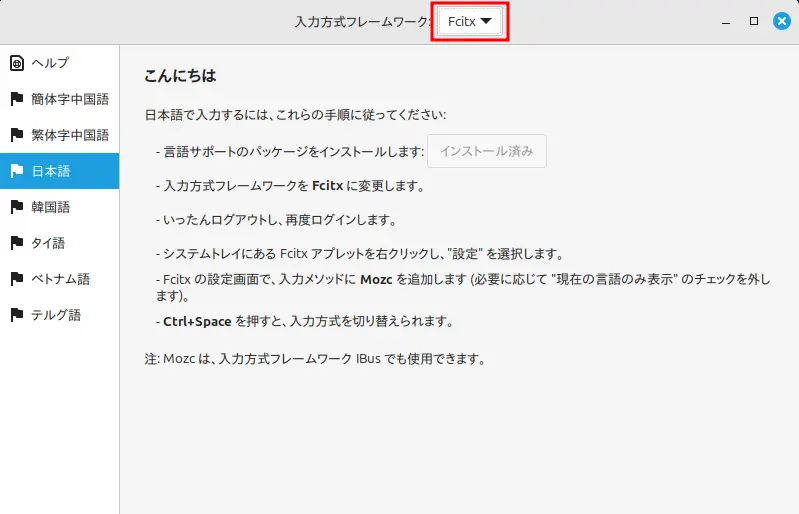

「入力方式フレームワークをFcitxにします。」という指示に従うために、一番上の「入力方式フレームワーク」のプルダウンで Fcitx を選択します。

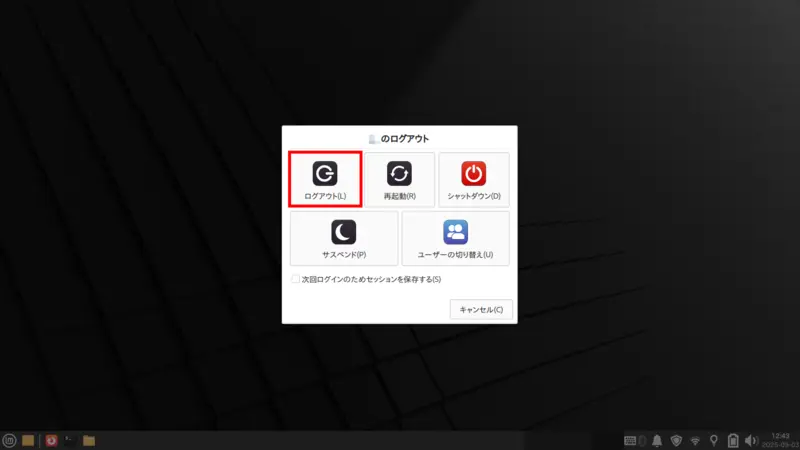

「いったんログアウトし、再度ログインします。」という指示に従うことにします。

まず、画面左下隅の Linux Mint マークのボタン(Windows で言うところのスタートボタン)をクリックし、現れたメニューの上部右に3つ並ぶボタンの中から、一番右にある電源マークのボタンを押します。

すると次のように、いくつかの選択肢が書かれたダイアログが現れますが、ここで「ログアウト」をクリックします。

するとまもなくログイン画面が表示されます。

そこで、あらためてパスワードを入力して再びログインします。

いったんログアウトして再びログインしたため、先程まで開いていた「入力方式フレームワーク」の画面は閉じてしまっています。そこで、改めて、設定マネージャーを起動し、入力方法アイコンをクリックし、入力方式フレームワークを開きます。そして指示の続きを実行していきます。

次の図を見てください。

「システムトレイにある Fcitx アプレットを右クリックし、”設定”を選択します。」という指示に従うために、パソコンの画面全体の下部にあるパネル(Windows でタスクバーと呼ぶやつですね)の右の方を見て、キーボードのアイコン(これが Fcitx アプレット)を探して右クリックします。

そして現れたメニューで「設定」をクリックし、設定画面を開きます。

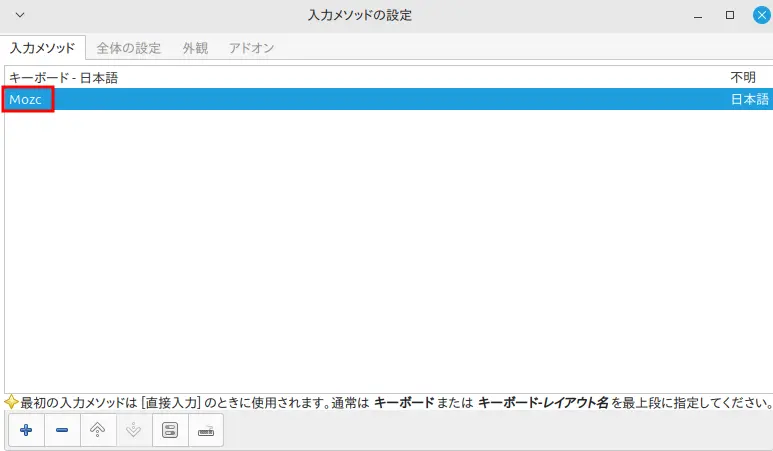

すると次の図のように「入力メソッドの設定」という画面が開きます。

「Fcitx の設定画面で、入力メソッドに Mozc を追加します(必要に応じて”現在の言語のみ表示”のチェックを外します)。」という指示に従うために、何かをしなくてはいけないように思うかもしれませんが、多分、次の図のように、すでに「キーボード-日本語」の下に「Mozc」が表示されているはずです。つまりもう、Mozc が追加されているということです。

Mozc が追加されていることが確認できたら、右上の「☓」をクリックして「入力メソッドの設定」を閉じます。

以上で、日本語入力のための設定は終わりです。

「テキストエディタ」や「LibreOffice Writer」などのアプリを起動して日本語が入力できるかどうか確認してみてください。

ソフトウェアソースの設定

Linux でも Windows などと同様に、OS やアプリの更新があります。また、新しく様々なアプリをインストールすることもできます。

OS をインストールしたばかりのデフォルトの状態では、ソフトウェアの更新やインストールはあらかじめ設定されているサーバーから行われるようになっています。

Linux Mint の場合、デフォルトで設定されているサーバーが2つあり、2025年時点では、一つはアメリカ、もう一つはイギリスに設置されています。

Linux MInt の場合、デフォルトのサーバー以外にも、ソフトウェアを配信するサーバーが世界中にいくつも設置されています。

そこで、日本に近いサーバーへ変更しておくことにします。そうしておけば、通信にかかる時間が短縮でき、ソフトウェアの配信にかかる時間を短縮できるからです。

では、手順を以下説明します。

まず、設定マネージャーを開き「ソフトウェアソース」をクリックします。

すると次の図のように、パスワードを入力するように求められます。ソフトウェアの更新やインストールを行うということは、OS を始めとしてパソコンの基本的システムの変更を行うということになります。これは権限を持っている人しかできない操作なので、あなたが権限を持っているユーザーであるという認証を求めてきているわけです。

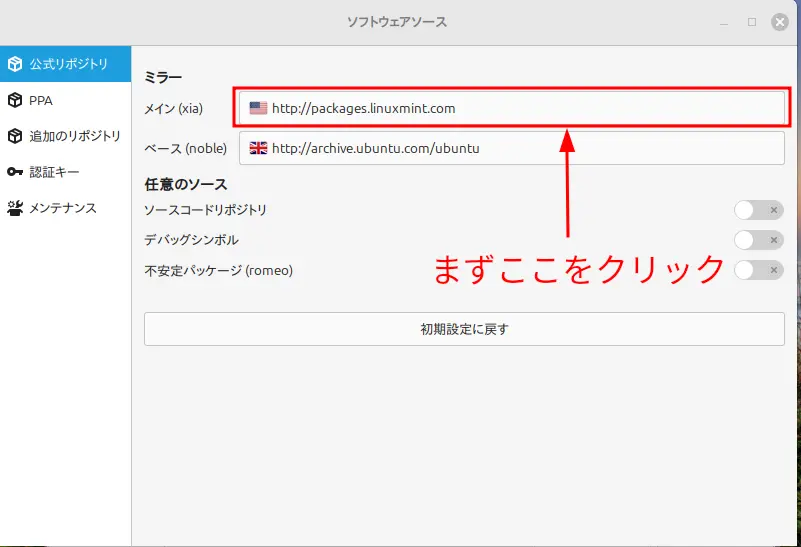

認証が通ると、次の図のように、サーバーを選択する画面が開きます。

「ミラー」と書かれた下に、「メイン」と「ベース」と書かれています。この2つが Linux Mint でソフトウェアの更新やインストールを行うときに使うサーバーです。つまり、ここから配信されるソフトウェアがいま使っているパソコンにダウンロード、さらにはインストールされるわけです。図を見るとわかるように「メイン」はアメリカ、「ベース」はイギリスになっています。

まず、「メイン」のサーバーを変更するために、サーバーのURL(https://packages…)と書かれている部分をクリックします。

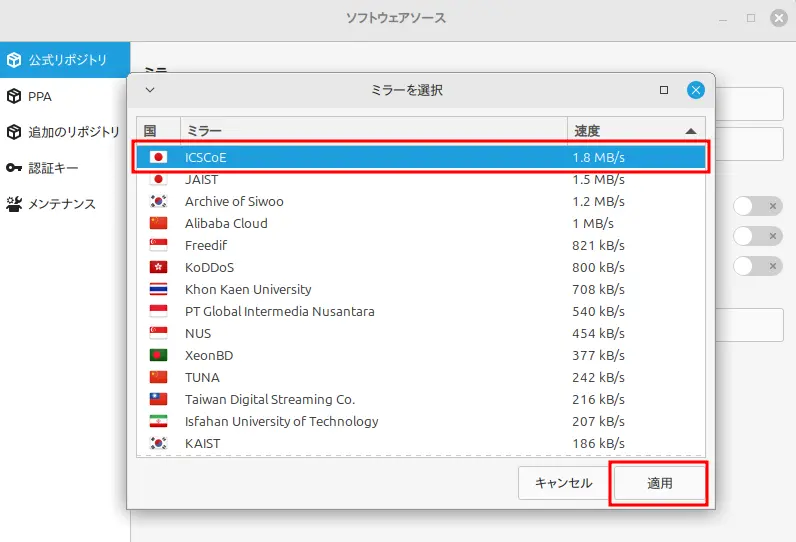

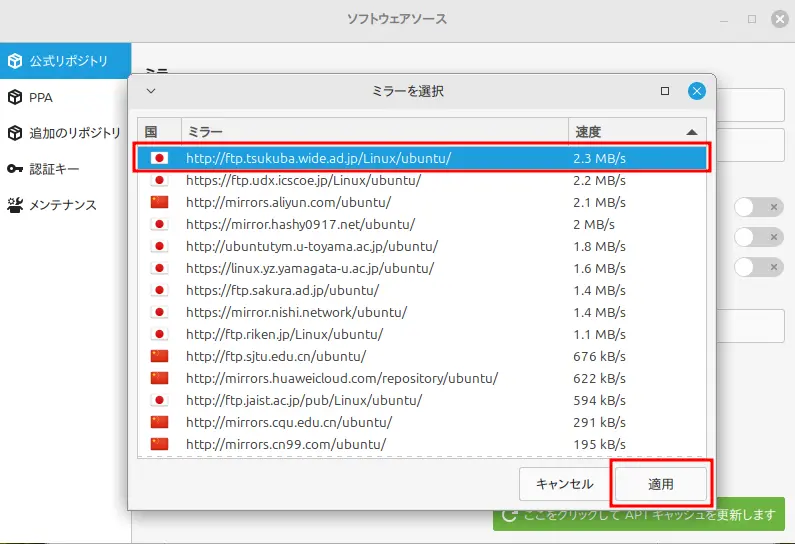

すると次の図のように、サーバーを選択する画面が開くとともに、サーバーのリストが現れます。このとき、パソコンからリストに並んでいるサーバーへ次々にアクセスが行われ通信速度が計算されて表示されます。

表示されたサーバーのリストから、最も通信速度が速いサーバーを選択し、「適用」をクリックします。これで、「メイン」サーバーの変更は終わりです。

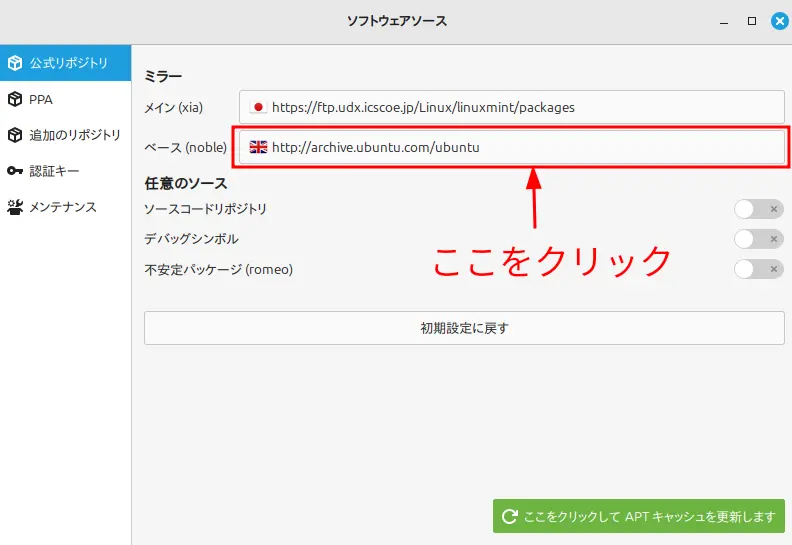

次は「ベース」サーバーを変更しますが。「メイン」サーバーを変更したのと同じようにして変更します。

まず、現在のサーバーURLをクリックします。

表示されたリストから最も速いサーバーを選択し、「適用」をクリックします。

すると次の図のようになります。「メイン」、「ベース」ともに選択したサーバーへ変更されていることを確認したら、最下部右にあるボタン「ここをクリックしてAPTキャッシュを更新します」をクリックします。

以上でサーバーの変更は終わりです。

セキュリティを確保する

アップデート

Windows では、OS やその他の更新プログラムをインターネット経由でダウンロード、インストールするということが行われますが、これは Windows Update と呼ばれています。きっと、Windows パソコンをシャットダウンするとき、「更新してシャットダウン」と表示されるのを見たことがあることでしょう。

Linux でも同様にアップデートがあります。アップデートすることにより、OS は最新の状態に保たれます。

ところで、Windows では基本的に一月に一回まとめてアップデートの通知が来ますが、Linux では日々こまめに少しづつアップデートの通知が来ます。

Linux MInt では、アップデートの通知は、パネル(タスクバー)のシステムトレイに表示されます。次の図を見てください。

盾のマークのボタンがあり、右下がオレンジ色になっているのがわかるでしょうか?

このボタンはアップデートに関する操作をするボタンで、アップデートがある場合には右下がオレンジ色になります。

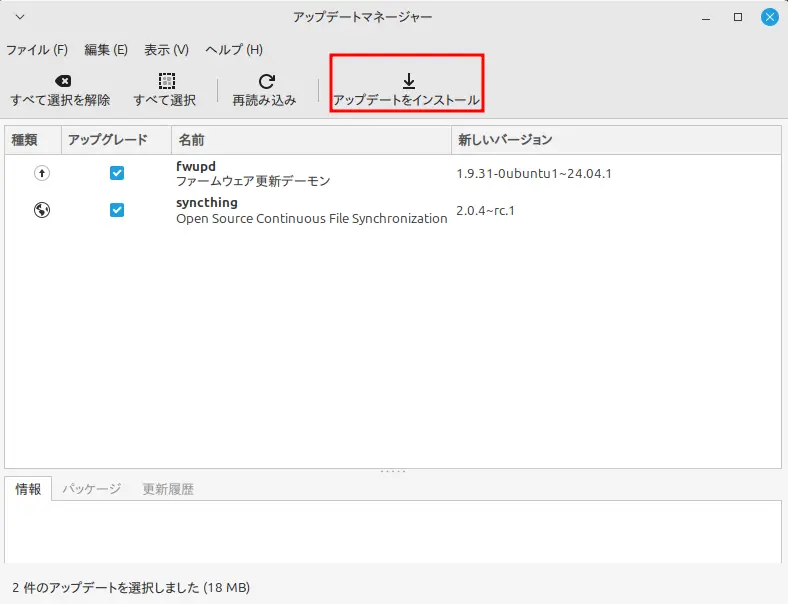

この、盾のボタンをクリックすると、次のように、アップデートマネージャーが開きます。

ここには、リスト形式でアップデートの内容が表示されます。特に理由がなければ、アップグレード欄で全てにチェックが入っていることを確認して、「アップデートをインストール」をクリックします。

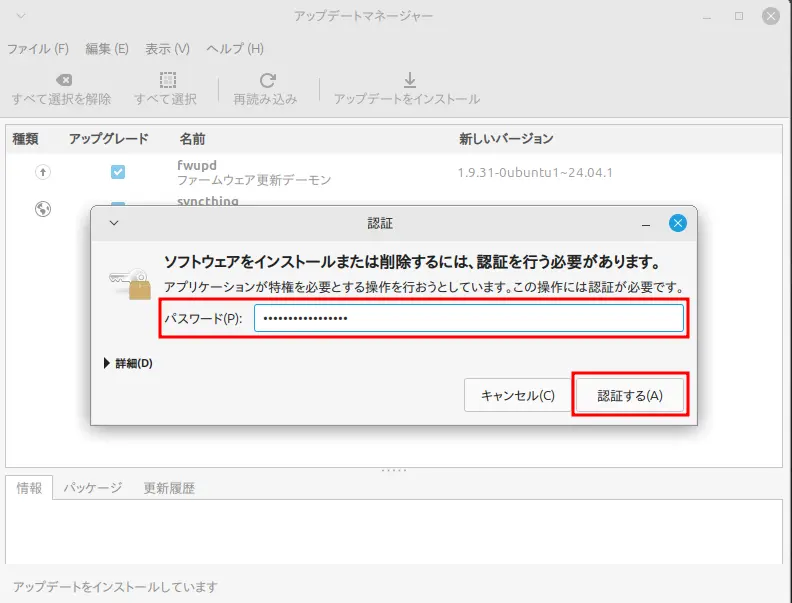

すると次の図のように、パスワードを入力するように求められます。前にも説明しましたが、ソフトウェアの更新やインストールを行うということは OS などシステムの変更を行うということになります。これは権限を持っている人しかできない操作なので、あなたが権限を持っているユーザーであるという認証を求めてきているわけです。

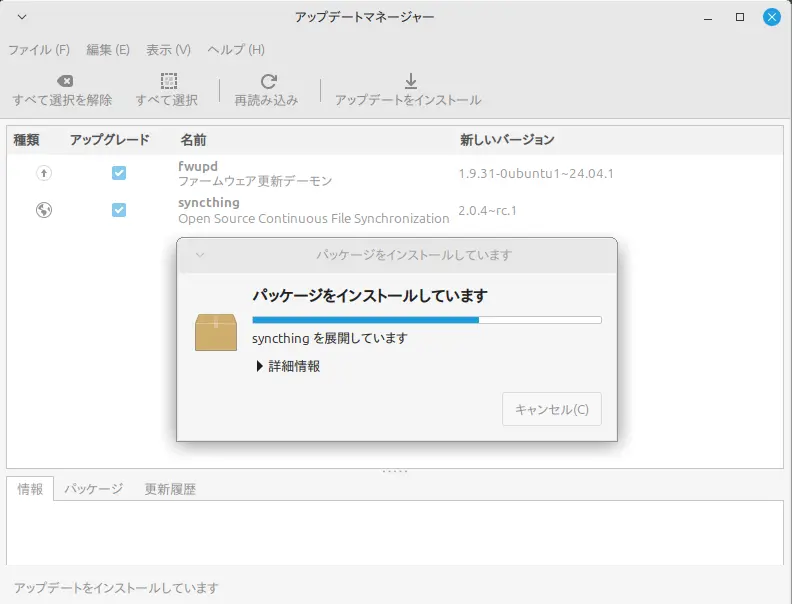

アップデートのダウンロードとインストールが始まるので終わるのを待ちます。この間、他の作業をすることもできます。

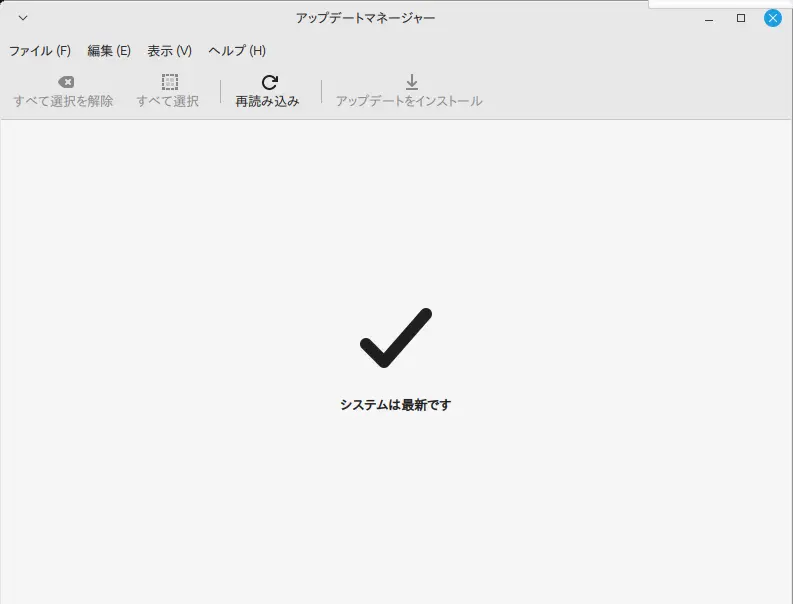

アップデートが終了すると次のような画面になります。

パネル(タスクバー)のシステムトレイ内の盾のマークについていたオレンジ色は消えます。

ファイアーウォール

ファイアウォールは、ルールを設定してパソコン外部からのアクセスをコントロールするソフトウェアです。適切なルールを設定することにより不正な攻撃を防ぎパソコンを保護します。

Linux Mint では、インストール直後の状態ではファイアウォールは有効化されていません。

実は、インストール直後のデフォルトの状態では、外部からのアクセスを受け付けるタイプのサービスを一切起動しないようになっているのです。その結果、ファイアウォールが有効化されていなくても大丈夫ということです。

ただし、今後もずっとデフォルトの状態で使い続けるかどうかは使う人次第です。例えば、家庭内や社内の別のパソコンとデータを送受信したりファイルを共有するなどの必要性が出てくるかもしれません。そのような場合は、許可されたパソコンに対して必要な種類の接続だけを認めるように設定する必要が出てきます。手動でファイアウォールを設定することが必要になるわけです。

ここでは将来的にそのような使い方をすることも想定に入れ、ファイアーウォールの設定画面を開き、ファイアーウォールでデフォルトの設定をしてみることにしましょう。

ます、次の図のように設定マネージャーを開き「ファイアーウォール設定ツール」をクリックします。

すると次の図のように、パスワードを入力するように求められます。不用意なパソコン外部との接続設定をしてしまうとシステム自体に悪い影響を及ぼす恐れがあります。ファイアーウォールの設定ではこのような重要なことを設定するため、権限を持っているユーザーによる操作であるという認証です。

パスワードを入れ、「認証する」をクリックします。

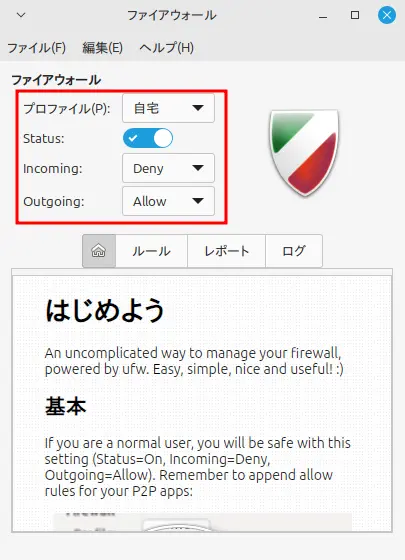

すると次のような画面が現れます。

とりあえず、上のように設定してみてください。

つまり、

- Status: On (ファイアーウォールを有効化する)

- Incomming: Deny(外部からのアクセス:許可しない)

- Outcomming: Allow(内部からの接続:許可する)

としておきます。

これで、外部からパソコンへの侵入は許可されず、内部(つまりパソコン)から外部へ(つまり、インターネットなどへ)接続できるということになります。

また、プロファイルとして「自宅」や「会社」などを選ぶことができるようになっています。つまり、自宅用の設定や会社用の設定というように、複数の設定をプロファイルによって切り替えることができます。

とりあえず自宅で使う人は自宅用プロファイルだけを作っておけばよいでしょう。

ウィルス対策

世間で現実に起きているウィルスによる被害は、ユーザーが不適切な使い方、つまりうっかり危ないことをしてしまった結果起きていることが非常に多いといえます。

「怪しいサイトにアクセスしない」、「OSのアップデートをきちんと行う」、「インストールしたソフトウェアやパッケージを最新に保つ」、「パスワードは強固なものを使う」、「よくわからないところからソフトウェアはダウンロードしない」、「メール内に貼られているリンクを不用意にクリックしない」、「メールの添付ファイルを不用意にダウンロードしない」、「よく理解できていないことを管理者権限で行わない」など、最低限のセキュリティを確保する行動が非常に重要です。

このようなことがおろそかにされてしまっていては、いくらウィルス対策ソフトを導入しても意味がなくなってしまいます。

ところで、Windows と比べると Linux はウィルスに対してかなり安全であると言って良いかもしれません。

それにはいくつかの理由があります。

簡単に想像できることですが、Linux ユーザーは Windows ユーザーに比べて圧倒的に少ないのです。 そのため、Windows を狙うウィルスは Linux を狙うウィルスに比べてかなり多く作られていると考えられます。ある意味皮肉なことですが、Linux がウィルスに遭遇する機会は Windows に比べかなり少ないと言えるでしょう。

もう一つの大きな理由としては、Linux ではユーザー権限が明確に分けられているからです。

基本的に、Linux を使うときには、管理者権限を持たない一般ユーザーとしてパソコンにログインします。(これまで何度かパスワードを入力することを求められましたが、パスワードを入力することで一時的に管理者権限を持つユーザーとして操作をしたわけです。)一般ユーザーはオペレーティングシステムそのものに関係するディレクトリやファイルを改変することはできません。一般ユーザーとしてログインしているユーザーが仮に何かしらのウィルスをうっかり取り込んでしまったとしても、そのウィルスが巧妙な方法で管理者権限を取得しなければシステム自体に侵入していくことができません。

しかし、ユーザーが一般ユーザーとしてパソコンにログインしているときにうっかり取り込んでしまったウィルスは、システム自体に侵入できなくても、各ユーザー用のユーザーディレクトリには侵入しています。ユーザーディレクトリにはそのユーザーの情報が書かれたファイルなども保存されています。侵入したウィルスはこのような情報へアクセスできてしまうこともあるということは一応念頭においておきましょう。

原則として、ウィルス対策ソフトは ウィルスの侵入を防ぐものではなく、現時点で世界に出回っているウィルスのいずれかが、パソコンの中に侵入してしまっているのかどうかを検知するものです。

まあ、万全なセキュリティ対策はないので、いくら Linux が Windows に比べて安全だとしても、念の為ウィルス対策ソフトを導入しておくとさらに安心できるかもしれません。

Linux で使われるウィルス対策ソフトとして有名なものに、Clam AV と呼ばれているものがあります。

Linux Mint ではソフトウェアマネージャというアプリを使って簡単に、安全に、様々なアプリをインストールでき、Clam AV もインストールできます。

ソフトウェアマネージャでインストールできるアプリは、Linux OS 開発者のチームやコミュニティ、企業で管理されているもので、公式に認められているものと言えます。その意味で、ここからインストールするアプリについては安全性が確保されていると言えるでしょう。

では、以下 Clam AV のインストールの手順を説明します。

まず、設定マネージャーを開き、「ソフトウェアマネージャー」をクリックします。

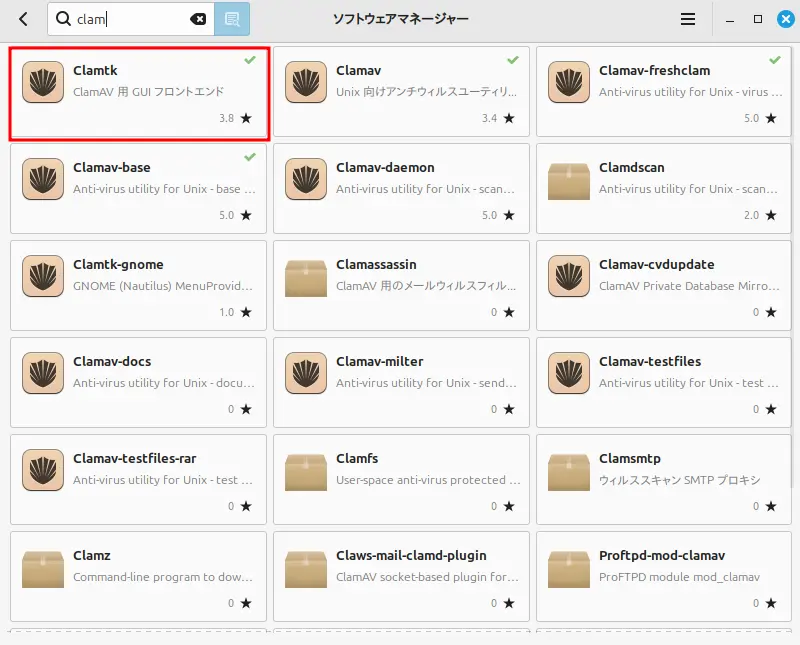

ソフトウェアマネージャーが開いたら、次の図のように、検索欄に「Clam」ぐらいまで入力してみます。すると候補がリストアップされます。この図では、一番左上に Clamtk と書かれているものが見つかりました。その右に Clamav も見つかっています。

ここでは、Clamav ではなく Clamtk をクリックします。

Clamavはウィルス対策ソフトの本体です。実は、本体には画面操作で設定を行う機能がついていません。一方 Clamtk は Clamav の設定を画面から行えるようにするためのソフトウェアです。そして、Clamtk をインストールすると一緒に Clamav もインストールされます。

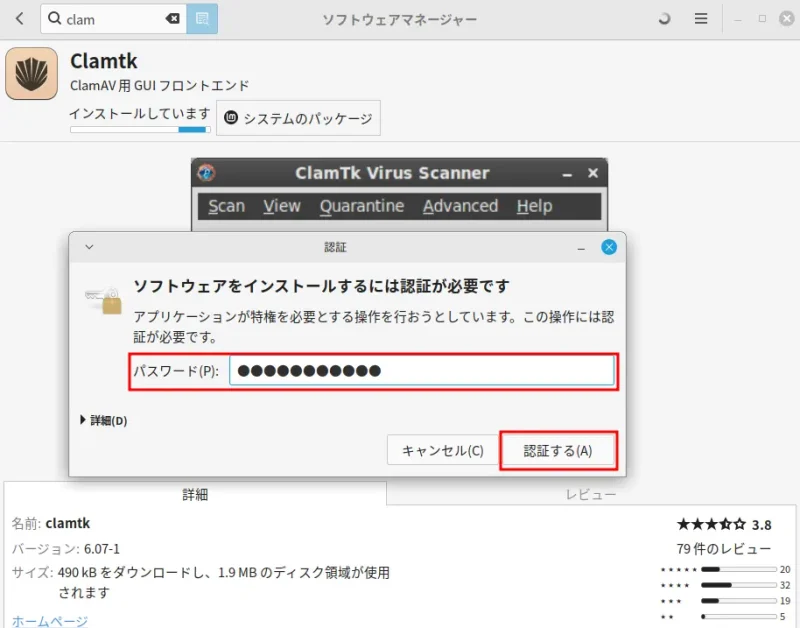

次の図のように、Clamtk の画面が現れたら、「インストール」をクリックします。

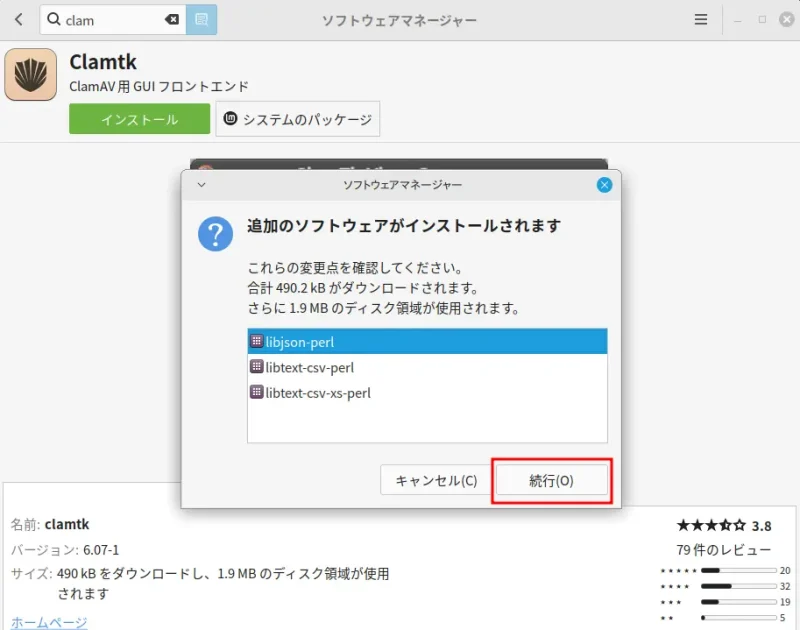

Clamtk を動かすために必要な他のソフトウェアもインストールするため「追加のソフトウェアがインストールされます」というダイアログが現れます。ここでは「続行」をクリックします。

すると次の図のように、パスワードを入力するように求められます。これまでにも何度か説明しましたが、ソフトウェアの更新やインストールを行うということは、OS などシステムそのものへの変更を行うということになるので、あなたが権限を持ったユーザーであるという認証を求めてきているわけです。

ここではパスワードを入力し、「認証する」をクリックします。するとインストールが始まります。

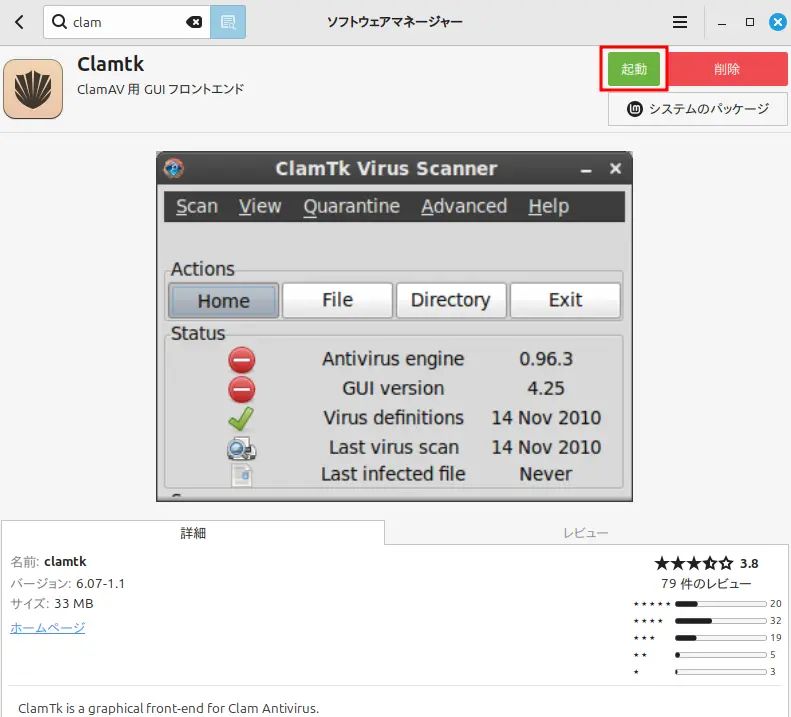

インストールが終わると次のような画面になります。

ではこれから Clamtk の設定をしてみます。「起動」をクリックしましょう。

次の図を見てください。Clamtk が起動しました。

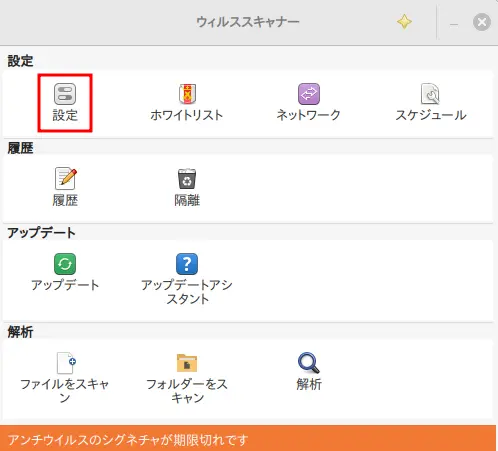

「設定」をクリックしてみましょう。

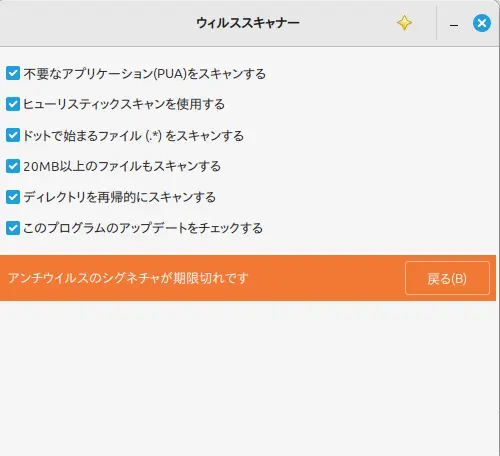

Clamav の基本的な設定をここで行います。

ここでは次のように、全てにチェックを入れておくことにします。

先に進む前に、PUA とシグニチャという言葉について簡単に説明しておきます。

PUA とは

PUAとは、インターネットセキュリティの分野において、マルウェアに該当するような悪質さはないものの、適切とも言いがたく、多くの人にとっては不要であり排除した方が好ましいと判断し得るアプリケーションの総称である。

PUAとは:Weblio IT用語辞典より

さて、上の引用に現れているマルウェアという言葉ですが、これは不正アクセス、情報搾取、システム破壊などを目的とした悪意のあるソフトウェアの総称で、ウィルスもマルウェアの一種です。

PUA の代表的な例としては、不要な広告を表示するプログラムであるアドウェア、ブラウザに勝手にツールバーが追加され不要な情報を表示するブラウザツールバー、本体のソフトウェアに、必要でない別のソフトウェアがセットでインストールされるバンドルウェアが挙げられます。

シグニチャとは

それぞれのウイルスを特定できるような、それぞれのウィルスが持っている固有のパターンのことをシグニチャといいます。(現実世界のウィルスで言えば、そのウィルスを特定できるようなウィルスDNA や RNA の断片といったところでしょうか。)ウィルスの分析は世界中で日々行われていて、すでに知られているウィルスは、そのウィルス固有のシグネチャがリストに登録されています。これはウィルス定義ファイルと呼ばれます。ウィルス対策ソフトは、ウィルス定義ファイルをもとに、パソコンに保存されているそれぞれのファイルのどこかにこのシグネチャと一致する部分があるかどうかを調べます。そしてファイルに一致する部分があればウィルスとして検出します。

ウィルスは日々進化するだけではなく、新たなものも次々に登場します。ですから、ウィルス対策ソフトは常にウイルス定義ファイルを配信元から更新する機能を持っています。

さて、話を Clamav の設定に戻しましょう。

先の設定画面で「不要なアプリケーション(PUA)をスキャンする」にチェックを入れたので、Clamav によって PUA と判断されるファイルはすべて検出されることになります。

ところで、Clanav は PUA をかなり幅広く検知するようになっています。気にする必要のないと思われるものまで結構検出してしまいます。例えば OS に初めからインストールされている LibreOffice にはワープロや表計算ソフトがありますが、これらを使って自分で作成したマクロも PUA として検出してしまうようです。また、Windows をターゲットにした PUA ももちろん検出しますが、Linux には影響がないものです。さらにまた、ブラウザの一時キャッシュの一部も PUA として検出するようです。

PUA に対してどのような対処をするべきなのかということはパソコンを使う人それぞれで、いろいろと違ってくるでしょう。

日頃からセキュリティを意識して慎重にパソコンを使っている人であれば、Clamav に PUA の検出をさせなくても良いかもしれません。その場合は「不要なアプリケーション(PUA)のスキャンする」のチェックを外しても良いでしょう。

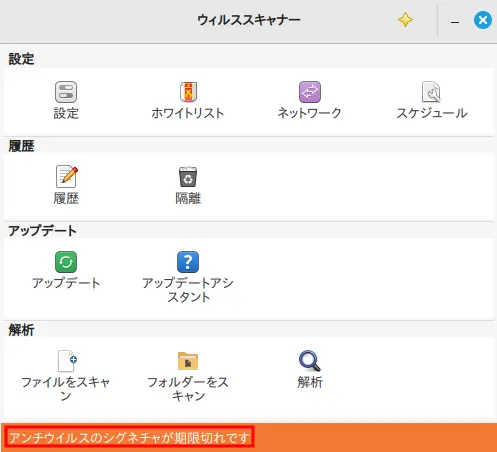

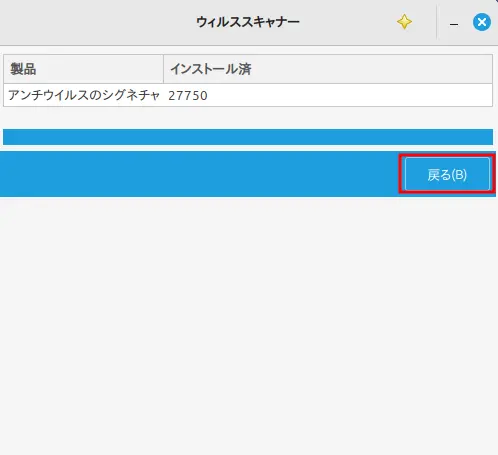

次の図を見てください。下の方に「アンチウイルスのシグニチャが期限切れです」と表示されています。(Clamtk をインストールしたばかりのときはよくこうなっていることがあります。)先の説明でわかるように、これは、ウィルスを検出するときに使う定義ファイルが最新ではないという意味です。そこで、シグニチャを更新することにしましょう。

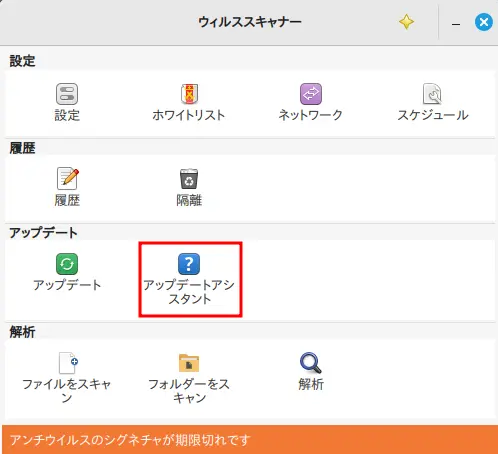

次の図のように、「アップデートアシスタント」をクリックします。

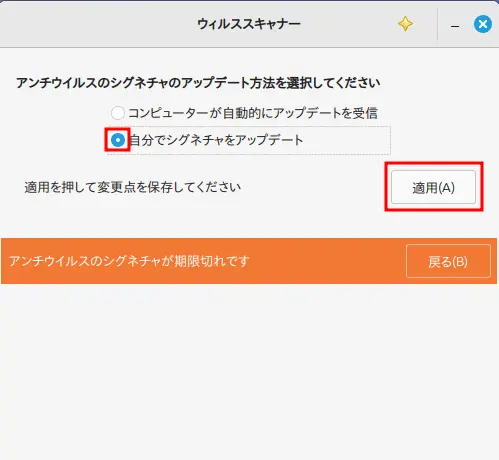

次の図のように、シグニチャのアップデート方法で「自分でシグニチャをアップデート」にチェックを入れ、「適用」をクリックします。

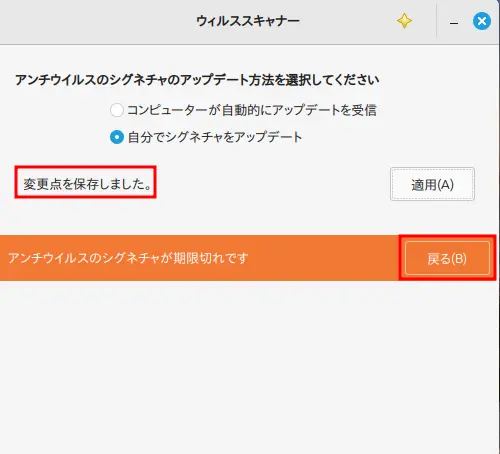

シグニチャアップデートの方法が変更され保存されたというメッセージを確認して「戻る」をクリックします。

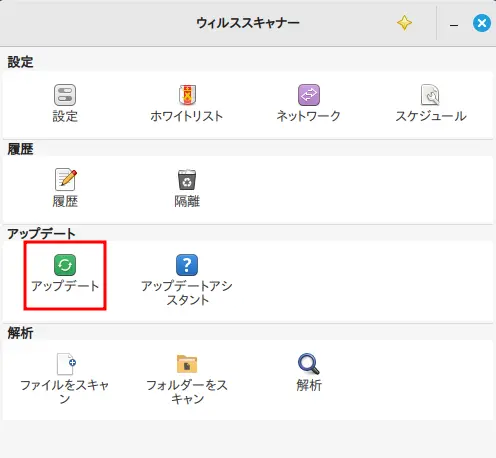

更新方法を変更したので、シグニチャのアップデートを行うことにしましょう「。「アップデート」をクリックします。

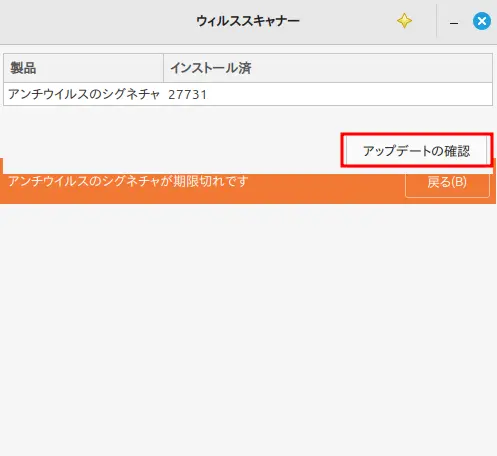

「アップデートの確認」をクリックします。

シグニチャがアップデートされます。シグニチャの番号が更新されていることを一応確認して「戻る」をクリックします。

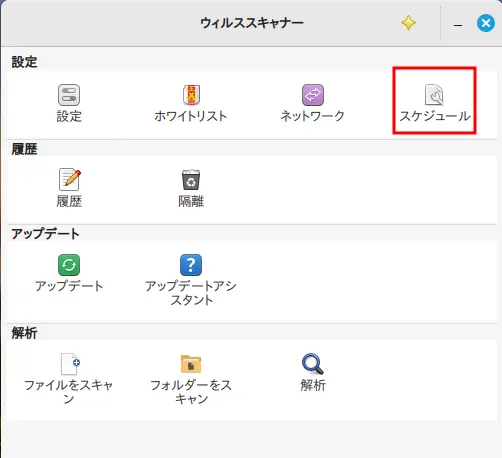

次はウィルススキャンを実行する時刻とシグニチャの更新をする時刻を設定しましょう。

「スケジュール」をクリックします。

スケジュールの設定画面が開きます。

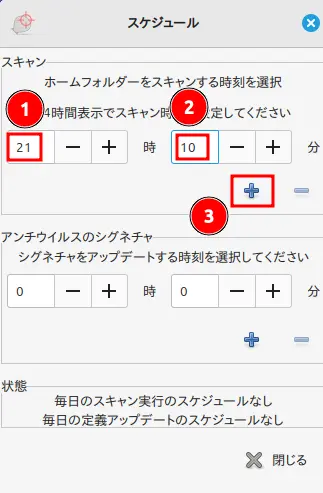

まず、スキャン時刻を設定します。次の図のように、時刻を設定したあとに「+」をクリックしないと確定しないので忘れずにクリックします。

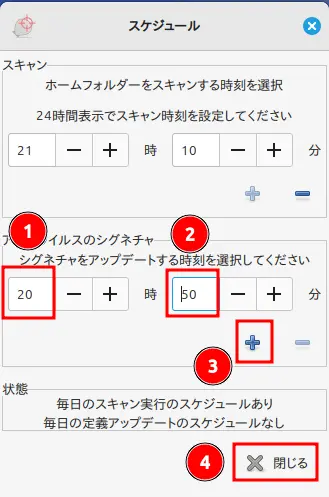

次にシグニチャのアップデート時刻を設定します。ここでも、「+」をクリックしないと確定しないので忘れずにクリックします。そして「閉じる」をクリックします。

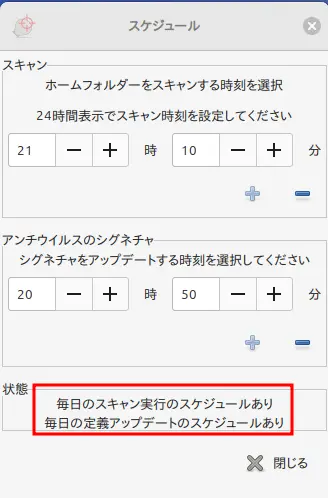

すると次の図のように、スキャン実行と定義アップデートが設定されているというメッセージに変わります。

以上でClamav の最低限の設定は終わりです。

この他にも、「ホワイトリスト」でスキャン対象から除外するディレクトリを指定することなどができます。都合に応じて設定してみてください。

さて、以上で Linux Mint をインストールしたパソコンは安心して普段使いできるようになりました。最後に、まだ Windows だったときにバックアップした自分のデータを Linux Mint の自分のユーザーディレクトリに戻すことを忘れずに。